『静岡 カフェ時間 こだわりのお店案内』書籍カバー表記の一部訂正

3月 17th, 2023 Posted in 書籍サポート | 『静岡 カフェ時間 こだわりのお店案内』書籍カバー表記の一部訂正 はコメントを受け付けていません■正誤情報 内容に以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

●カバー(書籍の外側を覆う紙)に表示されている掲載件数

誤:全56軒

正:全55軒

読者の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

『「日本の酒蔵」のひみつ 名酒の歴史とこだわりがわかる本 もっと味わう日本酒超入門』の掲載内容を訂正

3月 14th, 2023 Posted in 更新情報 | 『「日本の酒蔵」のひみつ 名酒の歴史とこだわりがわかる本 もっと味わう日本酒超入門』の掲載内容を訂正 はコメントを受け付けていません「日本の酒蔵」のひみつ 名酒の歴史とこだわりがわかる本 もっと味わう日本酒超入門

3月 14th, 2023 Posted in 書籍サポート | 「日本の酒蔵」のひみつ 名酒の歴史とこだわりがわかる本 もっと味わう日本酒超入門 はコメントを受け付けていません■正誤情報 内容に以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

・P9 ③吟醸酒 1行目()内

誤:米の60%を削って残り40%で造っている

正:米の40%を削って残り60%で造っている

読者の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

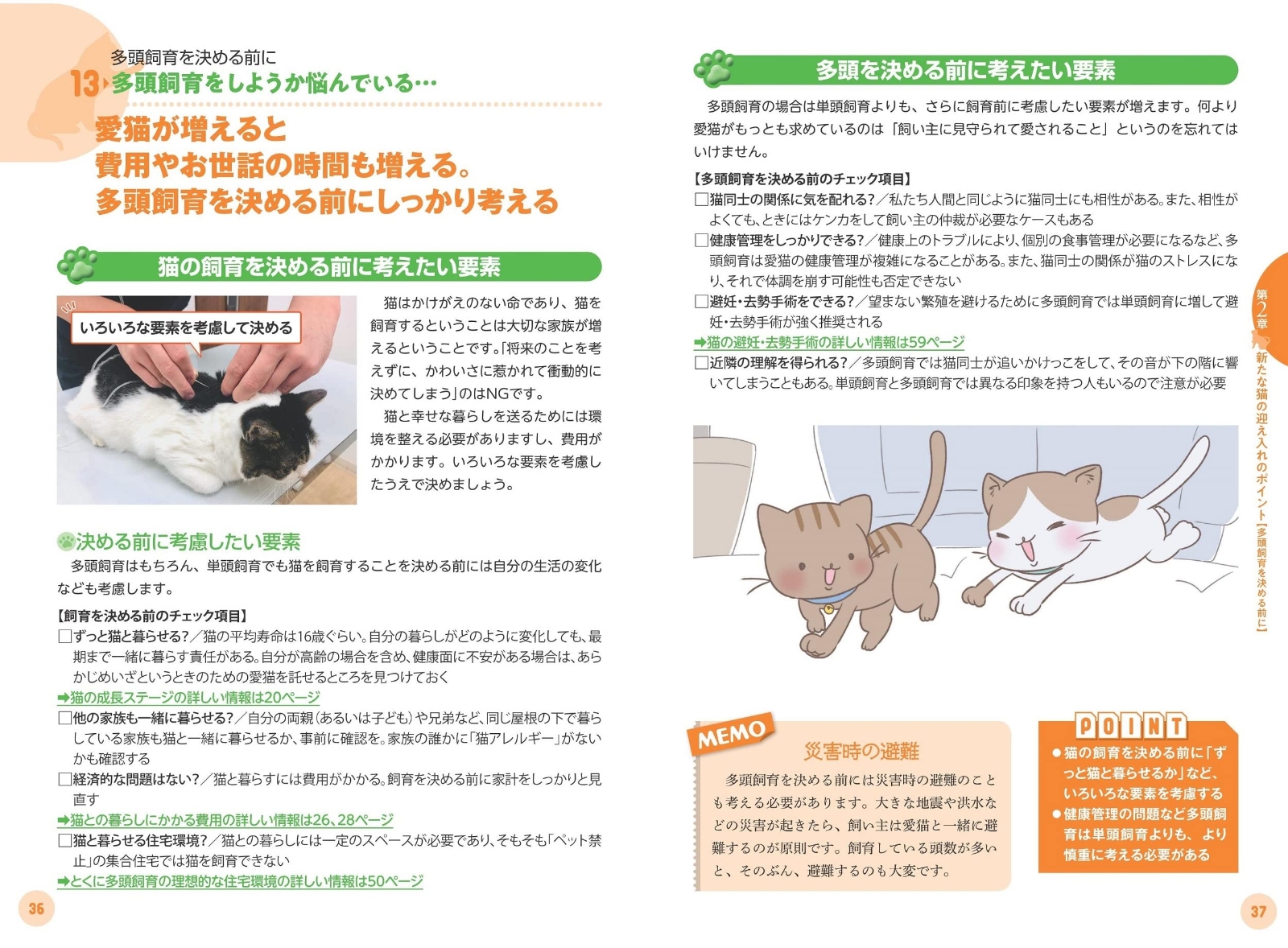

知っておきたい ネコの多頭飼いのすべて 獣医師が教える 幸せに暮らすためのポイント

3月 2nd, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, ペット, 趣味・実用 | 知っておきたい ネコの多頭飼いのすべて 獣医師が教える 幸せに暮らすためのポイント はコメントを受け付けていません

★ みんな仲良く、元気に暮らすヒントがわかる!

★ 多頭飼育の条件や心構えを

専門医がアドバイス!

★ あらたに迎えるときの注意点から

ネコ同士のトラブル対策、

必要な費用や住環境の見直しまで。

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

私は子どものころから動物が大好きでした。

獣医師になったのも「動物が好きだから」

というのが大きな理由の一つです。

猫はマイペースな動物で、

まさにツンデレという言葉がピッタリです。

甘えてくるときとそうでないときのオンオフがあり、

そのバランスが本当に絶妙だと私は思っています。

冷たくされることがあるぶん、

甘えてくると、さらにかわいく感じます。

一般的には猫との暮らしで食費の次にお金が

かかるのが医療費です。

とくに同じ年齢の猫たちと暮らしていると、

健康上のトラブルが同じ時期に

重なることがあります。

そうなると、ある程度のまとまった金額の

医療費が必要になります。

猫の多頭飼育には注意したい点があり、

迎え入れるのは、あくまでも「自分あるいは家族で

しっかりとケアできる範囲の頭数であること」

が大前提です。

そして、そのようなことをクリアできるのであれば、

猫たちとの暮らしは、やはり楽しいものです。

私自身、2匹目、さらには3匹目を迎え入れる前には

「みんなが幸せに暮らせるだろうか」

と少し不安もありましたが、結果を見ると、

そのような心配は無用でした。

猫たちが一緒に遊んだり、寝ている姿を見るたびに、

とても幸せな気持ちになります。

本書は、新たな猫との出会いの場から飼育環境作り、

そして、先ほども触れたような健康維持など、

テーマごとに猫の多頭飼育に必要な情報を

まとめています。

皆様の素敵な猫たちとの暮らしに役立てば幸いです。

獣医師 長谷川 諒

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆第1章 猫と幸せに暮らすために

* 猫の多頭飼育とは

実際に多頭飼育をするとどうなる?

* 知っておきたい猫情報

猫が癒しになるってホント?

* 顔や体の特徴と機能

体を舐めるのはなぜ?

・・・など

☆第2章 新たな猫の迎え入れのポイント

* 多頭飼育を決める前に

多頭飼育をしようか悩んでいる…

* 入手方法

猫とはどこで出会える?

* 組み合わせによる相性

成猫と子猫の相性はよい?

・・・など

☆第3章 みんなが幸せに暮らすヒント

* 猫の個性と飼い方

新入り猫が元気がない…

* 猫の気持ちの理解

尾の動きで気持ちがわかる?

* 猫とのコミュニケーション

一緒に遊んでくれない…

・・・など

☆第4章 多頭飼育の健康管理

* 猫の健康上のトラブルの基本

猫も風邪をひく?

* 日常のお手入れ

ツメは切ったほうがよい?

* 飼い主ができる健康管理

健康はどうやって確認する?

・・・など

☆第5章 知っておきたいトラブル対策

* 近隣への配慮

どのようなことが近所迷惑になる?

* 脱走の対策

脱走を防ぐには?

* 災害時の対応

大きな地震が起きたらどうする?

・・・など

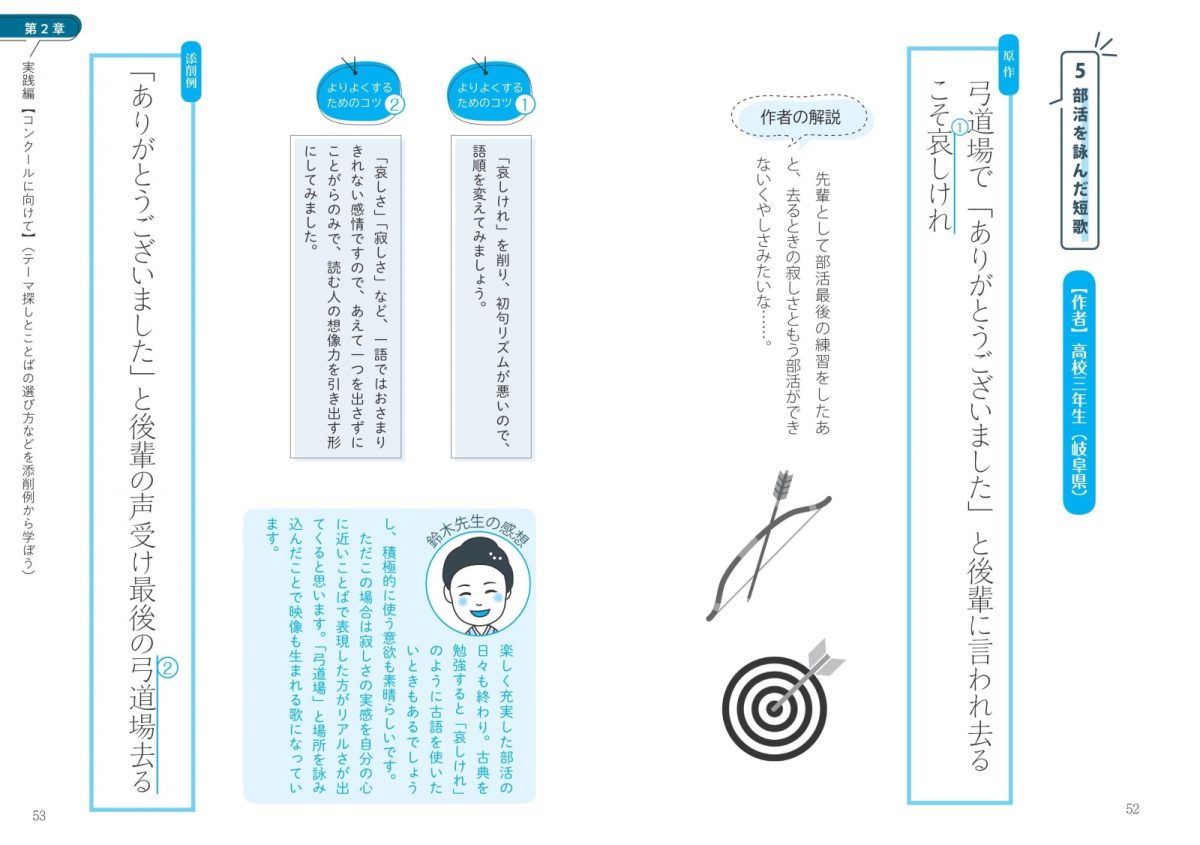

中高生のための 短歌のつくりかた 詠みたいあなたへ贈る40のヒント

3月 2nd, 2023 Posted in コツがわかる本, ジュニア, 中学生向け, 学習 | 中高生のための 短歌のつくりかた 詠みたいあなたへ贈る40のヒント はコメントを受け付けていません

★ 心が動いた瞬間を、

三十一音で表してみませんか?

★ 短歌のきほんから表現力の身につけかたまで。

★ 気もちを言葉にする方法をやさしく解説します。

★ コツがわかればもっと上手くなる!

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

短歌でなくても良いのです。

などと書いたらおかしいですよね。

「詠みたいあなたへ」なのに。

でも、私はそう思います。

短歌でなくても良い。

何かしてみたい、何か始めてみたいという、

その気持ちが大切だからです。

何であってもしてみること、

若いうちに手を伸ばしてみることは、

あなたのこれからの人生の

少し先になるかずっと先になるかわかりませんが、

必ず良かったと思える日が来ます。

大人になりきってから手を伸ばすよりも、

ずっと自由に柔軟に、自分の引き出しを増やせます。

その上で、短歌にはお勧めできるポイントが

たくさんあるので、それを改めて紹介します。

まず、紙と筆記用具があれば準備が整うことです。

スマホのメモ機能を使うひともいます。

思いついたら即、実行できます。

内容は思いついたどんなことでもOK。

どんなにたくましい想像力でも、

五七五七七という形は受け止めることができます。

未来への意志をうたうことも、

逆に過去を言葉に蘇らせることも出来るのです。

次に、すでに他にやっていることがあっても、

準備もいらない短歌ですから、それを邪魔せず、

ふたつのことだって出来ます。運動をしていて、

そこで生まれた思いを詠み込む、

なんて洒落た形で両立も可能です。

そして、成果を試す機会が案外あること。

自分の書いたものがある程度の水準に達しているのか、

作っているうちに考えるようになったら、

新聞や雑誌の短歌の投稿欄や、

学生の部のある短歌のコンクールに

応募すると良いでしょう。

こんな手軽に専門家の目に判断をしてもらえる

ということも、作歌の励みになるはずです。

短歌でなくても良いけれど、短歌だったら

こんなに道を広げやすいです。

その道の水先案内人の役目の本書です。

さあ、一緒に歩いてゆきましょう。

鈴木 英子

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 第1章

短歌の基本編(ルール)

* 短歌とは「あなた」です

* 短歌の歴史を知ろう

* 音数の数え方を知ろう

* さまざまな韻律のパターンを知ろう

・・・など

☆ 第2章

実践編【コンクールに向けて】

* 素材集めをしよう

* 焦点を一点に絞ろう

* 着想から作品にするまでの流れを知ろう

* テーマが与えられているときは

・・・など

☆ 第3章

上級編 表現力向上のヒント

* 読み手の関心を深める「取り合わせ」を

うまく使おう

* 歌に心地よいリズムを与える「リフレイン」を

うまく使おう

* 読み手に伝わる表現法を考えてみよう

* 特有のイメージが伝わる固有名詞を

効果的に使おう

・・・など

☆ 第4章

上達するための楽しい習慣

* 名歌鑑賞をして感性、表現力を磨こう

(監修者おすすめの歌人、短歌)

* 吟行に出かけよう

* 歌会に参加しよう

* 短歌日記を書こう

・・・など

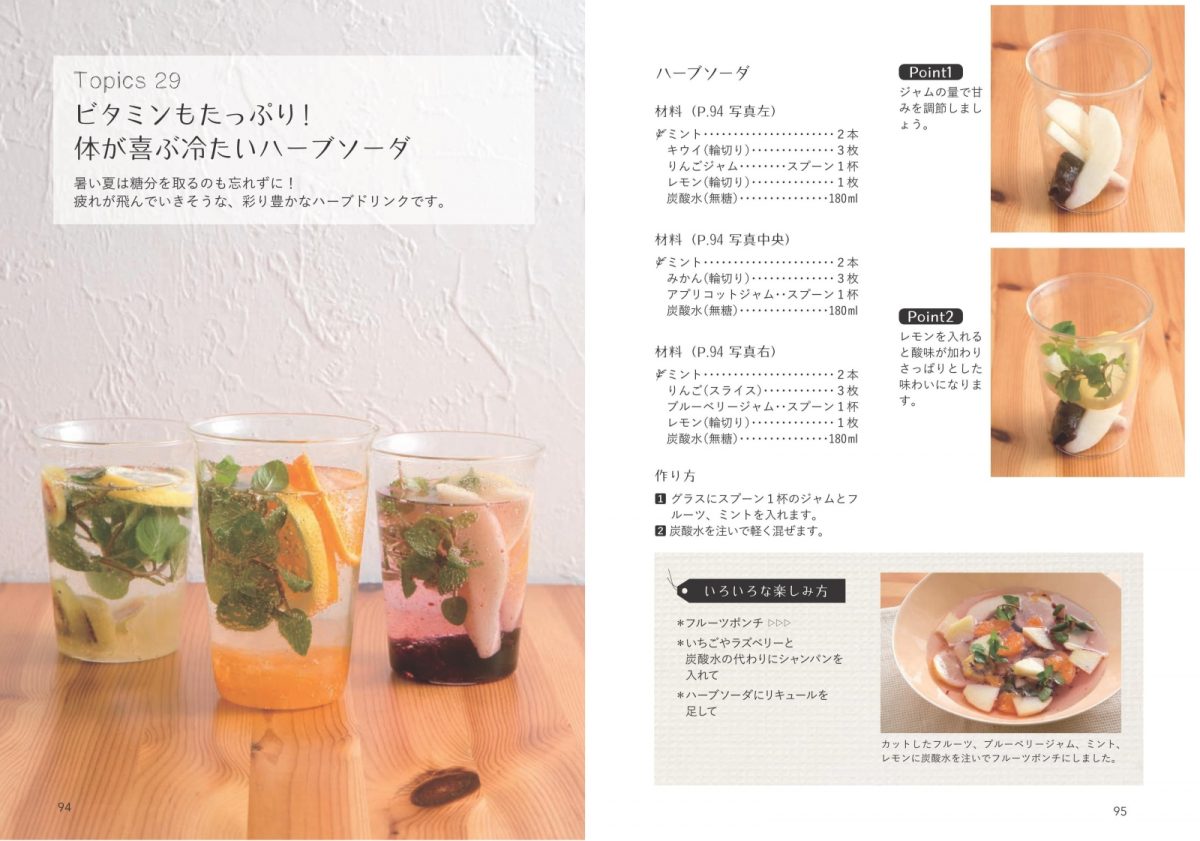

毎日のハーブ 使いこなしレッスン 新版 心と体を癒す普段使い&おもてなしレシピ

3月 2nd, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | 毎日のハーブ 使いこなしレッスン 新版 心と体を癒す普段使い&おもてなしレシピ はコメントを受け付けていません

★ 憧れの「ハーバルライフ」を

美味しく、やさしく、もっと自分らしく

★ 広がる&使い切る44のアイデア

*忙しい日の食卓を豊かにする つくりおき常備レシピ

*おもてなしにもピッタリのハーブティーやドリンク

*テーブル周りやバスタイムにそのまま飾って、小物にして

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

ハーブを使い始めたきっかけは、

毎日帰りが遅かった広告代理店で働いていたころ、

夜10時までに帰宅できた日は

自炊をすると決めていた日々のことでした。

何気なくスーパーで買ってきたローズマリーを

料理に使ったところ、香りが胃を刺激したせいか

疲れているのにもかかわらず、

ご飯をとても美味しく食べられたことに驚きました。

それからローズマリーとオレガノの鉢植えを買ってきて、

週に3回はハーブを料理に使うようになりました。

毎日が気持ち良くなっていき、半年程使い続けた時に、

極度の末端冷え性が改善し、

手足がすっかりぽかぽかするようになったのです。

そこからハーブを学び、ローズマリーには

血行促進作用があり、オレガノは料理の味を

深めることを知り、すっかり虜になってしまいました。

ハーブは、紀元前の古代ギリシャやローマで用いられ、

またインドの伝統医学アーユルヴェーダの書物にも

数百種のハーブやスパイスの処方が記されています。

先人の知恵は今でも研究が続けられ、

日本でも現代医療と併用したかたちで、

ハーブの効能が認められつつあります。

ハーブを生活に取り入れることは、

何もむずかしいことではありません。

とにかく気軽に使ってみてほしいです。

本書では、とてもかんたんな使い方ばかりを

紹介しています。忙しく、

時間に追われる日々を送っていらっしゃる方こそ、

ぜひお試しください。

そして、みなさまの暮らしがハーブの香りが届く

素敵な毎日であることを願って。

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ CHAPTER1

ハーブを料理に活用しましょう

* 主菜にも副菜にもなるじゃがいものスプレッド

* パンに赤ワインに合う鶏レバーのパテ

* 苦手な野菜も美味しく摂れるジェノベーゼソース

* 肉や野菜に添えるマッシュルームペースト

* ピザにパスタに大活躍のトマトソース

・・・など

☆ CHAPTER2

ハーブのドリンクやスイーツを作りましょう

* デザート作りもかんたん! フルーツのハーブ煮

* おやつにも主食にも! ハーブが香るスコーン

* 癒やしのフレッシュハーブティー

* 体が温まるスパイシーなハーブティー

* 食卓に華を添えるハーブウォーター

・・・など

☆ CHAPTER3

お家の中でもハーブを楽しみましょう

* ハーブと花で癒やされるかんたんハーブバス

* おもてなしにハーブの香るタオル

* 心地よい睡眠にハーブティーアロマ

* 飾りながら楽しく使うキッチンハーブ

* 体にもやさしいラベンダーのお掃除スプレー

・・・など

※ 本書は2017年発行の

『もっと暮らしに 毎日のハーブ 使いこなしレッスン』

の内容を元に、情報の更新と加筆・修正を行い、

書名と装丁を変更して新たに発行したものです。

監修者プロフィール

【監修者】 諏訪 晴美

2000年町田ひろ子アカデミーガーデニングプランナー科卒業。

同年Manhattanville College 留学。

’02年成城大学経済学部卒業。

広告代理店や出版社勤務を経て、

’06年榊原八朗氏に師事。

’07年ガーデンデザイン事務所アトリエユキヤナギ設立。

10年後、ハーブを広めるためにハーブスクール

「ハーブと私」を始める。

現在、ハーブ料理のレシピ開発とハーブを

新規事業に取り組む企業のサポート及び

学校等でハーブや健康食について教える。

NPOでハーブを広める活動にも取り組む。

JAMHAハーバルセラピスト。

小学生のためのテニスがうまくなる本 増補改訂版 基本スキルを完全マスター!

3月 2nd, 2023 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, スポーツ, 児童, 趣味・実用 | 小学生のためのテニスがうまくなる本 増補改訂版 基本スキルを完全マスター! はコメントを受け付けていません

★ この一冊で基本のプレーがしっかり身につく!

★ 元日本代表コーチによる

『ジュニアテニス入門書』決定版!

★ カラダの使い方を覚えてもっと上達!

試合で勝てる!

*いつも同じ打点で正確に打つ

*バランスを保ち姿勢をきれいに

*練習のときも一球ごとに試合をイメージ

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

テニスがうまくなるには、日々適切な指導のもとで

テニスができる環境とカラダ作りの2つの土台が必要です。

スクールなどで指導者にコーチを受ければ、

将来的にテニスが上達しやすくなる運動動作を

身につけることができます。

そして、競い合えるライバルが近くにいることで、

うまくなろうという気持ちも強くなるでしょう。

私自身も幼少期からテニスをはじめて、

多くのジュニアが練習するクラブに入り、

たくさんのライバルたちと練習をしてきました。

負けたくないという気持ちが日々の努力を生み、

厳しい練習にも耐えることができ、

最終的にプロという道に進むことができました。

カラダの面では、成長期の小学生は

神経系の発達が伸びる時期でもあります。

将来テニスにつながる運動(走る、止まる、

飛ぶ、投げる、打つなど)を行うことで、

本書で紹介する技術の習得が早くできるようになります。

本書では私が日本代表コーチとして、

たくさんのトッププレイヤーに指導をしてきた経験をもとに

ストローク、ボレー、スマッシュ、サーブと、

テニスのもっとも基本となるプレーについて、

わかりやすく解説しています。

それだけでなく、運動神経を高める

「コーディネーショントレーニング」や、

10歳以下の子どもでも、たのしくテニスができる

「プレイアンドステイ」という指導プログラムについても

巻末で紹介しています。

ぜひ、本書をテニスがうまくなるための土台づくりに

活用してください。本書をきっかけに、

多くの子どもたちにテニスのたのしさを知ってもらい、

テニスを通じて素晴らしい体験を

してもらいたいと思います。

元日本代表コーチ 増田健太郎

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ テニスの基本

* グリップの握りかた

* グリップの種類

* かまえるときの姿勢

・・・など

☆PART1 ストローク

* フォアハンドストローク

* きれいな打点でボールを打つ

* かまえるときの姿勢

・・・など

☆PART2 ボレー

* フォアボレー

* バックボレー

* ボレーのステップ

・・・など

☆PART3 スマッシュ

* スマッシュの動作

* ジャンピングスマッシュ

* グランドスマッシュ

・・・など

☆PART4 サーブ

* トスの上げかた

* ためをつくる

* 振りぬき

・・・など

☆PART5 基礎力アップのためのトレーニング

* コーディネーショントレーニング

* 手足を強調させるトレーニング

* 反射神経を高めるトレーニング

・・・など

☆PART6 技術力アップのための練習方法

* 練習の意義

* 球出し練習

* ファーストボレーからセカンドボレー

・・・など

※ 本書は2019年発行の

『もっと活躍できる ! 小学生のためのテニスがうまくなる本 新版』

を元に内容の確認、新規内容を追加、

書名・装丁を変更して新たに発行したものです。

監修者プロフィール

【監修者】 増田健太郎

元日本代表コーチ。

湘南工科大学付属高校在籍中、インターハイ個人戦・

団体戦、全国選抜、全日本ジュニアなど国内の

ジュニアタイトルをすべて制覇。

93年、94年天皇杯全日本テニス選手権シングルス2連覇。

元日本テニス協会ナショナルチーム・デビスカップ代表コーチ/元日本オリンピック委員会強化スタッフ。

日本テニス協会公認S級エリートコーチ。

JOP国内ランキング最高位シングルス3位/ダブルス2位。

2008年北京オリンピック、2012年ロンドンオリンピック日本代表コーチ。

2007 〜2017年日本代表ナショナルチームのコーチとして、

当時ナショナルメンバーであった錦織、添田、伊藤、

杉田、内山、西岡、ダニエル等を指導。

マスケン•テニス•サポート株式会社代表。

MTSテニスアリーナ三鷹の運営を行い、

MTS強化選手の内山靖崇や大前綾希子の

指導にあたっている。

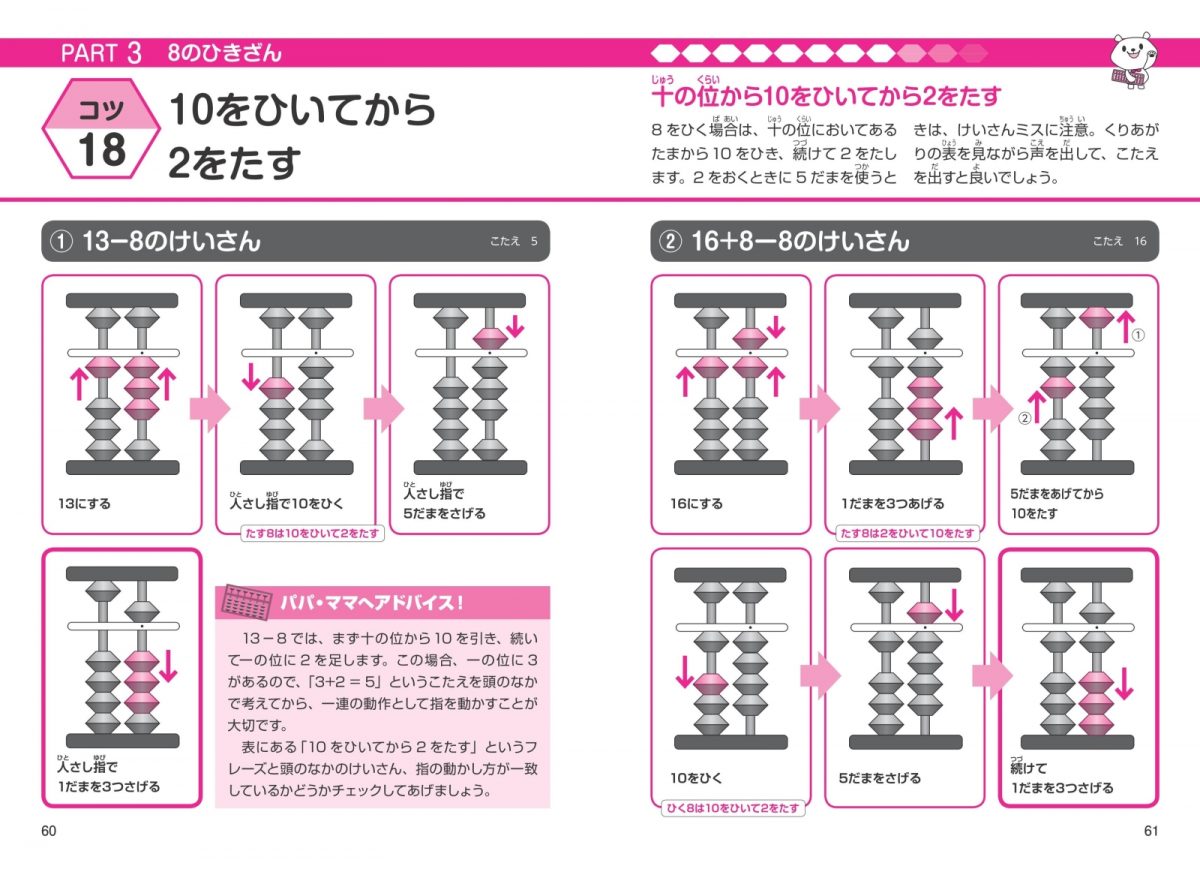

いしど式でやさしく教える! 小学生のそろばん 新版 おうちで伸ばす計算力・集中力

3月 2nd, 2023 Posted in その他, シリーズで探す, パパ・ママ教えて!, 児童, 学習, 小学生向け | いしど式でやさしく教える! 小学生のそろばん 新版 おうちで伸ばす計算力・集中力 はコメントを受け付けていません

★ 実績あるメソッドでムリなくステップアップ!

★ はじめてでも図解で簡単!

★ 「やる気」を育てる!

★ 算数が得意になる!

★ たまの読み方・あつかい方から、

基本のたし算・ひき算、かけ算・わり算まで。

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

そろばんはたま(珠)を見ながら指ではじき、

たまの数を見て答えを導き出します。

指先は脳に直結した感覚器であり、

「外部に出た脳の一部」といわれます。

目で見た情報を脳に伝え、

更に指を動かし検証を繰り返すそろばん学習は

数的理論性を養うだけではなく、

脳の活性化を促します。

さらにそろばんは右脳に刺激を与え記憶力を高め、

繰り返し計算を行うことで集中力や忍耐力も

養われます。

そして、瞬時に答えを導く訓練をすることで

判断力や情報処理能力も培われます。

そろばんは「計算」を行うツールとしてだけではなく、

能力開発やイメージトレーニングの役割も担うのです。

こうしたそろばんのポテンシャルにいち早く注目したのが、

いしど式そろばんを行う石戸珠算学園です。

いしど式は頭の中でそろばんのたまを考えて、

イメージしながら計算する練習を積み重ね、

無理なく少しずつステップアップしていくオリジナルの

カリキュラムで個人の能力を高めています。

本書は、親が子どもに自宅でそろばんを教えることを目的とし、

いしど式のメソッドを使いながら解説していきます。

そろばんを行ったことがないお父さん・お母さんでも

わかりやすい説明ができ、

お子さんの能力UPに導いていきます。

本書を通じて、子どもが持つ

無限の可能性が花開くことを願っています。

いしど式 石戸珠算学園

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ PART1

そろばんのきほん

* 部分の名前をおぼえよう

* たまの上下で数をあらわす

* そろばんを左手で持って人さし指ではらう

・・・など

☆ PART2

たしざん・ひきざんのきほん

* 1だまを上下させてみよう

* 5だまを上下させてみよう

* 2本の指で同時にたまを動かす

・・・など

☆ PART3

くりあがり・くりさがりのけいさん

* 一の位だけでたせないときは左におく

* 表を読んでからたまを動かす

* 1をひいてから10をたす

・・・など

☆ PART4

かけざん

* かけざんのきほんをおぼえる

* 定位シールを指でおさえてけいさんする

* 指でおさえたとなりに数をおく

・・・など

☆ PART5

わりざん

* そろばんを使わずにわりざんをする

* こたえを1けたとんでおく

* こたえが近い数を九九からさがす

・・・など

☆ PART6

かけざん・わりざん レベルアップ

* 「じゅう」がついたらそのままたす

* 「じゅう」がつかないならとなりにたす

* こたえのたす場所と読むところに気をつける

・・・など

※ 本書は2018年発行の

『いしど式でやさしく教える! 小学生のそろばんおうちで伸ばす計算力・集中力』

を「新版」として発行するにあたり、

内容を確認し一部必要な修正を行ったものです。

監修者プロフィール

【監修者】 いしど式 石戸珠算学園

1973年に千葉県白井市にそろばん教室を開塾。

そろばんを使った能力開発に力を注ぎ、

オリジナル教材を使った授業で、在校生は各種検定や

競技会で好成績の結果を残している。

2000年には、世界初のインターネットそろばん学校の配信を開始。

その後グループ教室の全国展開をはかり、

現在では、直営・加盟校を併せると全国で

約210校あり、海外でもそろばんの普及活動を行う。

2011年にはそろばんの文化と歴史が学べる

「白井そろばん博物館」をオープン。

創設者であり、現会長の石戸謙一氏は

一般財団法人全国珠算連盟理事長を務める。

介護予防に効く 楽しい「体力別」レクリエーション 現場で使える実践のポイント

3月 2nd, 2023 Posted in 健康, 趣味・実用 | 介護予防に効く 楽しい「体力別」レクリエーション 現場で使える実践のポイント はコメントを受け付けていません

★ ポジティブな健康寿命のサポートに!

★ 『目的』と『効果』が正しく理解でき、

複数人数の指導にも活かせます。

★ 体力水準の段階ごとに詳しく解説。

★ フルカラーの豊富な画像と図解でわかりやすい。

★ レクの狙いの理解と進め方のコツが役立つ!

◆◇◆ 著者からのコメント ◆◇◆

日本は年々、平均寿命が伸び続け、

現在では世界一の長寿大国となりました。

この事実だけを見ると非常に喜ばしいことなのですが、

その一方で少子化に歯止めがかからず、

平均年齢は上がり続け、2022年現在、

48歳を超えています。

長生きできるようになったとしても、

たとえば寝たきりになり、

健康的な生活が送れないのであれば、

本人にとっても、介護する側にとっても、

望ましい状態とは言えないでしょう。

介護業界から見ると、介護福祉士等、介護業界に

従事する方々の人数は、要介護者数に対して

慢性的に不足していると言わざるを得ません。

また、高齢者が高齢者を介護する、いわゆる

『老々介護』も社会問題化して久しいだけでなく、

解決の糸口はいまだ見つけられないままと

なっているのが現状です。

本書は、高齢者の方が気軽に楽しく体を

動かすことができるレクリエーションをまとめました。

たとえ簡単な動きであっても、体を動かす、

動かし続けることは、介護予防を考える上で、

非常に重要なことです。

高齢者の方々が、自発的に体を動かそうと前向きに

考えてもらえる『きっかけ』や『動機付け』として

本書で紹介するレクリエーションを取り入れていただき、

一人でも多くの方の健康寿命を伸ばす

一助となれば幸いです。

中村 容一

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆1章 低体力者

≪上肢≫

* タオルねじり

* 紙鳴らし

≪下肢≫

* 足指ペン

* ペットボトル立て

≪全身(体幹含む)≫

* ボール回し(横)

* ジェスチャーゲーム

≪認知・行動≫

* 新聞ボール送り

* 背中を使った伝言ゲーム

・・・など

☆2章 中体力者

≪上肢≫

* タオルつかみ

* 新聞ボール作り

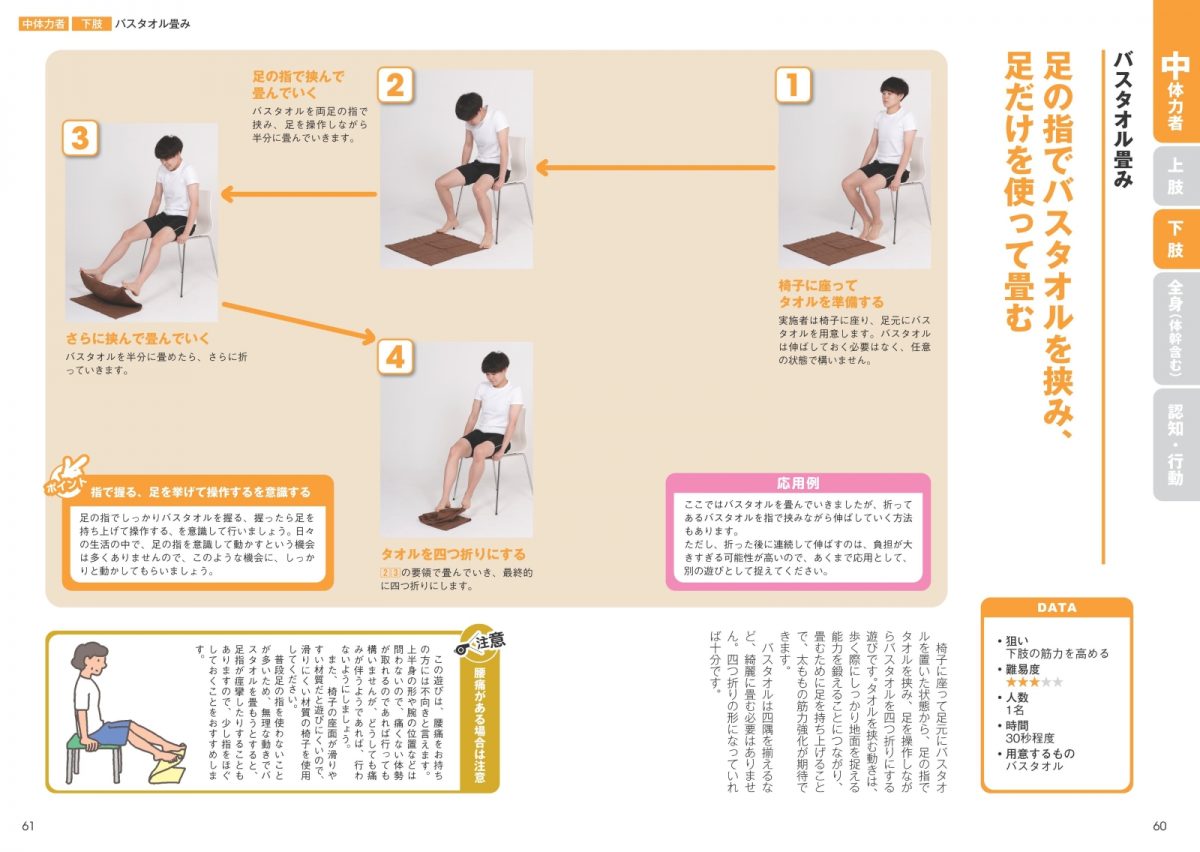

≪下肢≫

* タオル重ね

* ボール運び

≪全身(体幹含む)≫

* ボール回し(縦)

* 新聞ボール渡し

≪認知・行動≫

* 数字回し

* 倍数手たたき

・・・など

☆3章 高体力者

≪上肢≫

* バスタオルでボール渡し

* ティッシュペーパーキャッチ

≪下肢≫

* ボールで数字

* 風船リフティング

≪全身(体幹含む)≫

* スローモーション

* 起床と就寝

≪認知・行動≫

* 手のひら返し

* オリンピックリレー

・・・など

レッスン音源つき いちばんやさしい「プロファイル式」作曲入門 新版 鼻歌からメロディをカタチにする!

3月 2nd, 2023 Posted in 趣味・実用, 趣味実用 | レッスン音源つき いちばんやさしい「プロファイル式」作曲入門 新版 鼻歌からメロディをカタチにする! はコメントを受け付けていません

★ 鼻歌をプロファイルしていけば、

初心者でも「まるっと1曲」作れる。

★ 音楽理論がわからなくても大丈夫!

★ 作曲のプロが、「必要な知識を必要なだけ」

集めてムリなく伝授。

★ 思いついた鼻歌は…

* テンポはどのくらい?

* 音の跳ねてる? 跳ねてない?

* どのあたりを肉付けする?

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

本書の使い方としては、まず、ご用意いただくのはあなたの鼻歌です。

第1章では、その鼻歌の身体測定を行います。

これにより鼻歌に客観性を持たせます。

第2章では、その鼻歌に変化をつける手法を学び、

続く第3章、4章では、コードについての基本と

鼻歌への応用方法、そしてその進行など、

具体的なコードの付け方をマスターしていきます。

最後の章でひとつの曲としてのまとめ方を学び、

曲を完成させるチカラが

自然と身についているという具合です。

本書は音楽知識ゼロでも大丈夫。

楽器を触ったこともない、楽譜なんか読めない、

ましてや作曲なんてしたことないという方々のための

作曲入門書です。

楽譜は視覚的に理解をするために用意をしましたが、

読める必要はありません。

専門用語も極力削いで、

必要な物を必要なだけ用意してありますから、

初めてでも心配しないで、

ぜひトライしてみてください。

最後に、「好きこそ物の上手なれ」。

結局大事なのはこういうことだと思っています。

私にとって音楽は仕事なので、

嫌なこともありますし、苦しいこともあります。

それでも継続しているのは、音楽が好き、

そして曲を作ることが何よりも好きだからです。

本書を手に取っていただいた皆さんは、

やはり同じように音楽が好きで、

興味を持っている方々だと思います。

その想いを持ち続ければ、必ず曲は作れます。

そして、皆さんの「自分の曲を作る」ことに

少しでもお力添えができれば幸いです。

折笠 雅美

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 第1章

マイメロディ「鼻歌」をプロファイルする

* どれくらいのテンポ(スピード)なのか?

* メロディの頭がどこなのか?

* 何ビートなのか?

・・・など

☆ 第2章

メロディ・モチーフの「ボディ・バランス」をプロファイルする

* 鼻歌のボディ・バランスをチェックする

* 音を刻んでつなげる&仮歌詞でリズムに

変化をもたらそう

* 反復によるモチーフの応用

・・・など

☆ 第3章

コードをプロファイルする

* コードなんて怖くない

* そもそもキーって何?

* キーとコードの関係

・・・など

☆ 第4章

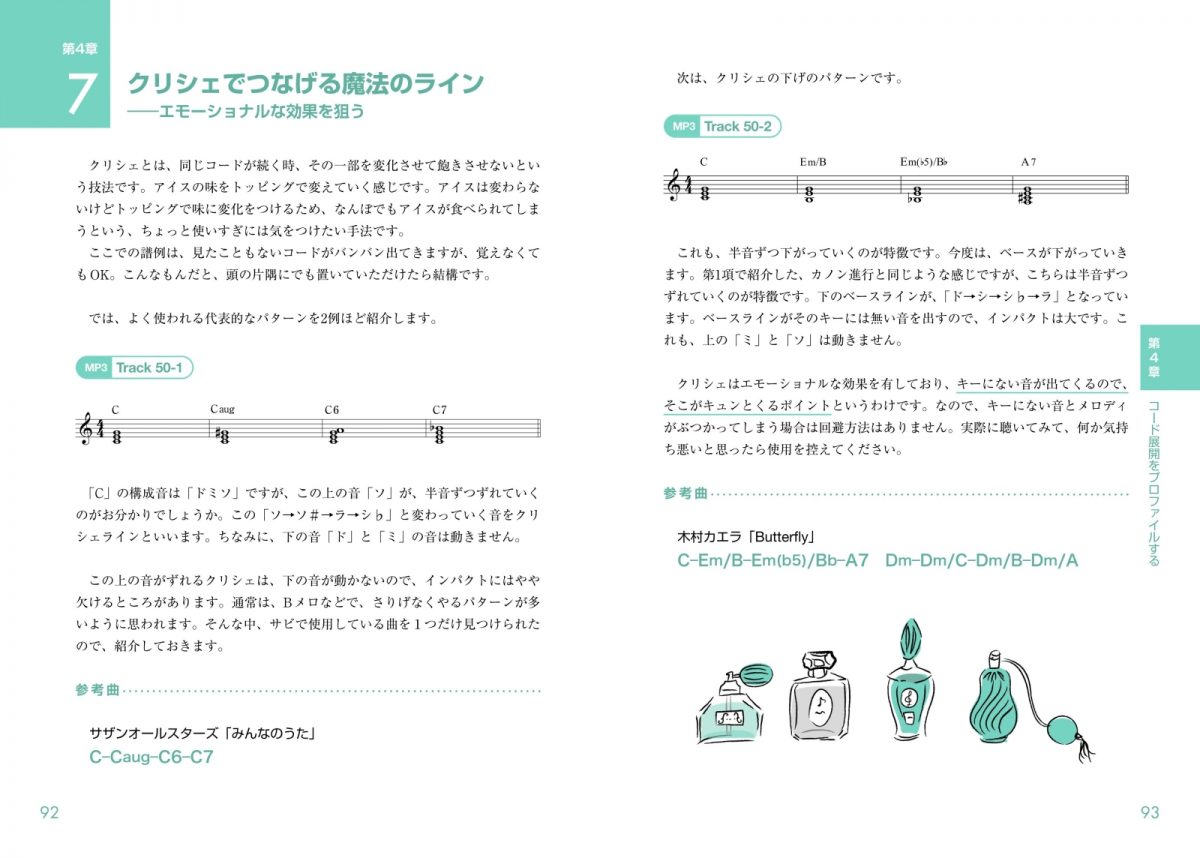

コード展開をプロファイルする

* J-POP 王道進行(カノン進行)

* 洋楽王道進行[ C→G→Am→ F ]

* J-POP 王道進行[ Am→F→G→ C ]

・・・など

☆ 第5章

曲としての仕上げをプロファイルする

* A メロ、B メロ、サビ

* 魔力を持つDメロの存在

* メロディのつなぎ方あれこれ

・・・など

※ 本書は2019年発行の

『CD つき いちばんやさしい「プロファイル式」作曲入門 鼻歌からメロディをカタチにする!』

を元に、レッスン音源の収録媒体を変更して

「新版」として発行したものです。

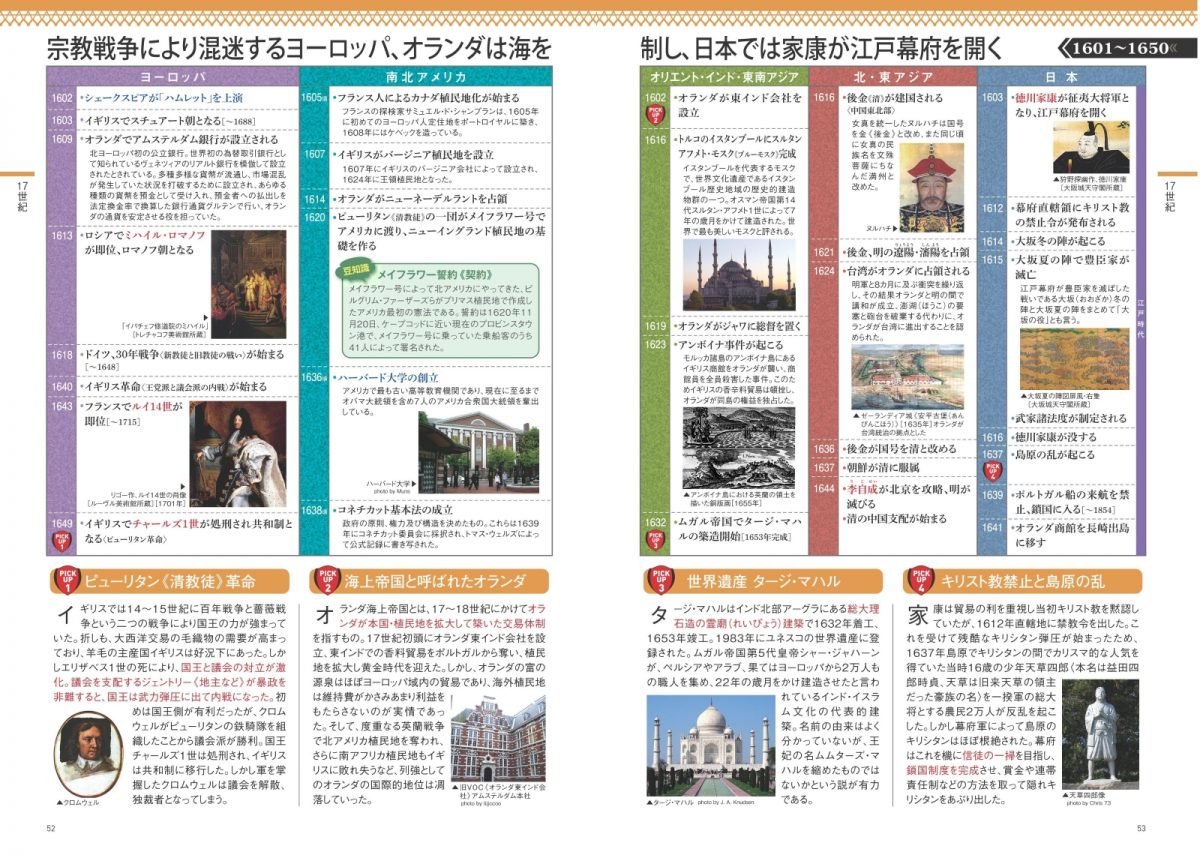

一冊でわかる 日本史&世界史 ビジュアル歴史年表 増補改訂版

3月 2nd, 2023 Posted in その他, わかる!本, シリーズで探す, 趣味・実用 | 一冊でわかる 日本史&世界史 ビジュアル歴史年表 増補改訂版 はコメントを受け付けていません

★ 歴史の流れがエリア別で比較できる!

* 世界を動かした事件

* 時代に名を残す偉人

* 注目の文化的事柄

★ テレビ、映画、小説など、

気になる時にさっと引ける!

★ 写真と図解で一目でわかりやすい!

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ BC5000年からBC1年

* 世界四大文明の誕生、

日本は縄文時代中期を迎える

* 多くの宗教で預言者とされるモーセの出現、

日本は縄文時代後期へ

* アケメネス朝がオリエントを統一、

その頃日本は弥生時代へと推移していく

・・・など

☆ 西暦1年から1000年

* イエスの処刑、日本の「倭の奴国王」が

中国より金印を授かる

* ローマ帝国の勢力が最大になる、

日本では邪馬台国が出現する

* キリスト教の確立とフン族の勢力拡大、

日本は古墳時代に入る

・・・など

☆ 西暦1001年から1900年

* ヨーロッパでは第1回十字軍の遠征が始まり、

日本では藤原氏が栄華を極めた

* 十字軍の遠征が続くヨーロッパ、

その頃日本では鎌倉幕府が開かれる

* チンギス・ハンのモンゴル帝国が世界を圧倒、

日本も元の襲来に脅かされる

・・・など

☆ 西暦1901年から2000年

* 清国の北京が諸外国に占領され、朝鮮の

支配を視野に入れた日露戦争が起こる

* 欧州で三国同盟に対抗する三国協商が成立、

日本はロシア・フランスと協約を結ぶ

* 第1次世界大戦の勃発で世界が揺れ、

日本は大正時代を迎えドイツに宣戦布告

・・・など

☆ 西暦2001年から

* アメリカ同時多発テロで世界を震撼させ、

日本では拉致問題が動き出す

* リーマンショックから世界的金融危機が起こり、

日本ではG8サミットが開催される

* 世界各地でテロが多発、日本では

東日本大震災が発生し甚大な被害をもたらす

・・・など

※ 本書は2019年発行の

『一冊でわかる 日本史&世界史 ビジュアル歴史年表 改訂新版』

に情報の更新と加筆・修正を行った「増補改訂版」です。

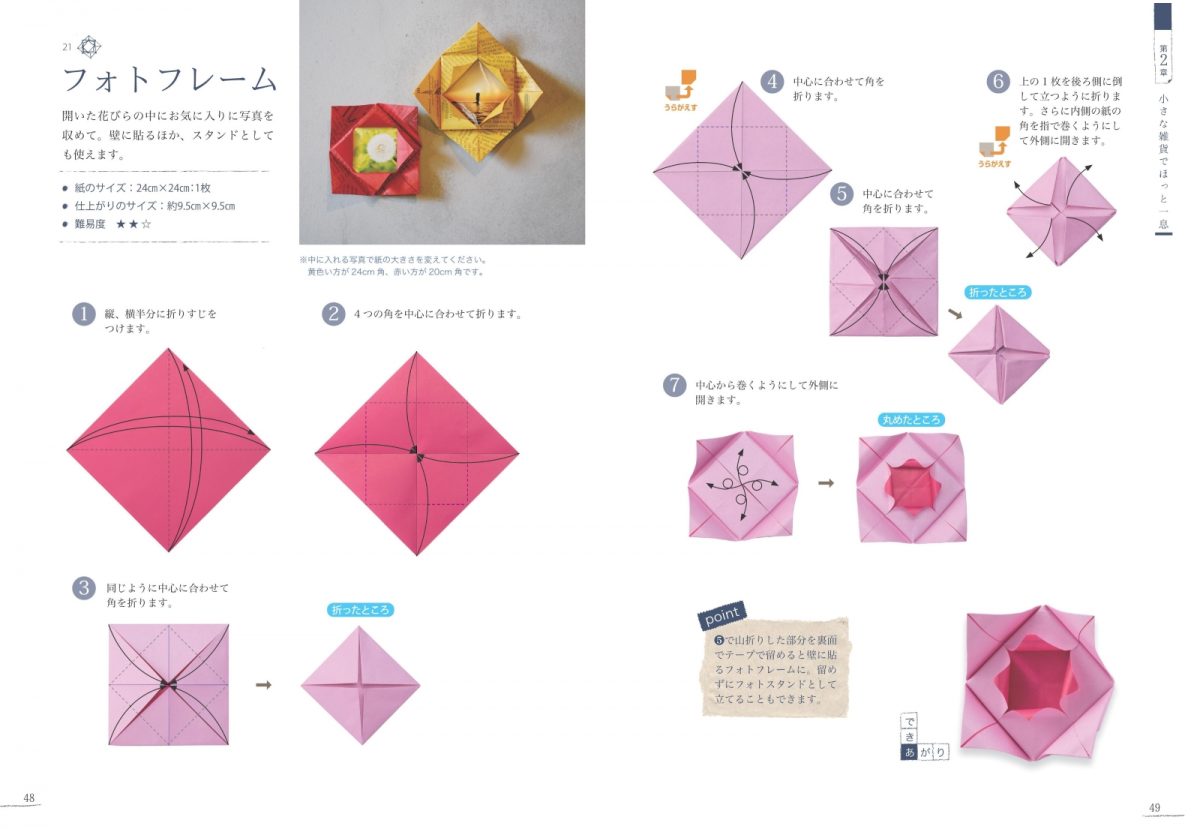

大人の華やか 実用おりがみ 暮らしの小さな紙雑貨 新装版

3月 2nd, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | 大人の華やか 実用おりがみ 暮らしの小さな紙雑貨 新装版 はコメントを受け付けていません

★ 折って楽しむ&いろいろなシーンで使える

おしゃれな小物たち

★ 使って役に立つ68品

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆第1章 食事やお茶の時間を彩る

毎日の食卓に添えるだけで、

パッと明るく華やかに。

その日の気分や食器に合わせて楽しんで。

* 舟の小皿

* 花形の小皿

* 箸置き3 種

・・・など

☆第2章 小さな雑貨でほっと一息

キャンディやアクセサリー、ポプリやランプなど

暮らしのなかで心がほっこりなごむ。

* キャンディポット

* ランプシェード

* 野菜のクリップ

・・・など

☆第3章 おもてなしや特別な日に

たいせつな人とのとっておきの時間に。

おもてなしの気持ちをこめて、

手づくりならではの演出を。

* カードスタンド

* カトラリースタンド

* 鳥のピック飾り

・・・など

☆第4章 贈る気持ちに添えて

相手の方の笑顔を思い、

ちょっとしたプレゼントにもあとひと手間を。

気持ちがより伝わる贈る形です。

* ポチ袋

* 封筒

* 折り手紙

・・・など

☆第5章 机まわりの大人の文具

自分の時間を過ごす大切な場所だから、

収納の形にもこだわって。

デスクまわりをすっきりさせる名脇役たちです。

* 眼鏡入れ

* ペン立て

* ペントレイ

・・・など

☆第6章 お出かけのお供に

毎日の買い物にも、休日のお出かけにも。

お気に入りの手作り小物があれば、

より楽しい気持ちになります。

* ティッシュカバー

* 薬包み

* ピルケース

・・・など

※本書は2017年発行の

『暮らしの小さな紙雑貨 実用おりがみ』

を元に、内容を確認したうえで加筆・修正し、

書名・装丁を変更してあらたに発行しています。

蕎麦のひみつ 知識・愉しみかたがわかる本 伝統食の文化と歴史超入門

3月 1st, 2023 Posted in 趣味・実用, 趣味実用 | 蕎麦のひみつ 知識・愉しみかたがわかる本 伝統食の文化と歴史超入門 はコメントを受け付けていません★ 食文化として確立されるまでの進化の

系譜や由来を豊富なビジュアル・資料とともに

わかりやすく解説。

★ 「粋な食し方」やお品書きの今昔、

数字で見る暮らしとのつながりなど、

知っておくとさらに楽しめる

さまざまな知識をまとめました。

★ 材料やその産地、蕎麦の打ち方のプロセス、

道具など、味わうだけでなく、

作る面からも蕎麦の魅力を詳しく分析。

◆◇◆ 本書について ◆◇◆

蕎麦は、私たち日本人の暮らしに

深く根付いています。

歴史をさかのぼってみると、日本に伝来したのは、

稲よりも早い縄文のころです。

それ以降、幾度も飢饉の年を支え、

日常食として、また、特別な日のもてなしや、

行事の振る舞い料理として、

私たちのそばにありました。

蕎麦にはどんな歴史があるのか、

昔の人が食べていた蕎麦は今と同じなのか、

蕎麦屋の品書きにあるドラマ、

その土地で受け継がれてきた郷土蕎麦、

現在の蕎麦を取り巻く現状など、

多方面から「蕎麦のひみつ」に迫ってみました。

本書を通して蕎麦の知識を深め、

おいしく、楽しく蕎麦を

味わっていただけたら幸いです。

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆第1章 蕎麦の歴史と文化

* ソバはどこで生まれた?

* ソバの日本伝来

* 日本の蕎麦の歴史

* 奈良時代までの蕎麦

* 「蕎麦」の語源

・・・など

☆第2章 蕎麦屋の品書きと文化

* 蕎麦屋の品書きうんちく

* 蕎麦屋といえば日本酒なわけ

* 蕎麦屋の酒のつまみ

* 蕎麦屋の屋号の不思議

* 蕎麦屋の通し言葉

・・・など

☆第3章 蕎麦の材料と蕎麦の作り方

* 植物学的にソバは3種類に分類される

* ソバの国内自給率は約3割

* 日本ではどんなソバを栽培している?

* 新蕎麦は年に2回楽しめる!

* 「一番粉」「二番粉」「三番粉」とは?

・・・など

☆第4章 日本人の暮らしと蕎麦

* 日本各地の郷土蕎麦

* 蕎麦で季節を感じる

* 年越し蕎麦を食べるわけ

* 各地で違う年越し蕎麦

* 引っ越し蕎麦を配るわけ

・・・など

小学生のための 絵がぐんとじょうずになる「色」の使いかた・ぬりかたレッスン

3月 1st, 2023 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, 学習, 小学生向け | 小学生のための 絵がぐんとじょうずになる「色」の使いかた・ぬりかたレッスン はコメントを受け付けていません★ 「色」のコツがわかれば、

絵はもっと楽しく!うまくなる!

★ ここがわからない…を解決!

*「山」と「木」はおなじ色を使うの?

*「空」や「海」の広さや

きれいさをえがくにはどうぬったらいいの?

★ 『道具』『色づくり』『色の使いわけ』

ていねいにわかりやすく解説。

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

あなたは絵が好きですか?

色あざやかな色彩は魅力的に感じますか?

もしも絵をかくことが好きだけれど、

じょうずにかけない、

色がぬれないと感じているのであれば、

この本はあなたにとってきっと役に立つと思います。

この本では、学校でよく使う絵具を中心に、

色ぬりの道具や方法をたくさん紹介しています。

本の内容のとおりに進めていけば、

なかなかいい感じの絵がかけるようになっています。

最初は難しいかもしれませんが、

スポーツなどといっしょで、

何回もかいてぬっていくうちに自然とコツが

つかめてくるはず。

本を見ながら、

好きな絵をかいてぬってみてください。

【保護者の方へ】

私たちは、東京でこども絵画教室を開講しています。

私たちは日々、子どもたちが絵画制作を自由に楽しみながら、

それでいて上達していくにはどうしたらいいのか、

ということばかり考えています。

子どもたちは、それぞれ独自のクリエイティブな個性を持っています。

アトリエでは子どもたちの個性を活かせるように、

特定の技術や描き方の指導は必要最低限で、

のびのびと作画する姿を見守っています。

本書は、アトリエとは異なり子どもたちがひとりで描くことを前提として、

わからないことを教えてくれたり困ったときに

助けてくれたりする「先生」のような存在を目指してつくりました。

本書では、基本的な画材である水彩絵の具や色鉛筆を使用して、

絵に色を塗っていく工程をお子様にもなるべく分かりやすく紹介しています。

作画の工程は必ずこうあるべきというものではありませんが、

私たちのおすすめの塗り方をご紹介しています。

豊かな色彩や色塗りの楽しさを通して、

子どもたちが絵をより好きになる一助となれば幸いです。

麻布アトリエ代表 松田光一

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆1章 色ぬりの道具を使いこなそう!

* こんなときどうしよう? ≪道具編≫

* 身近な画材を探そう

* 基本の道具を集めよう

* 使う紙を選ぼう

・・・など

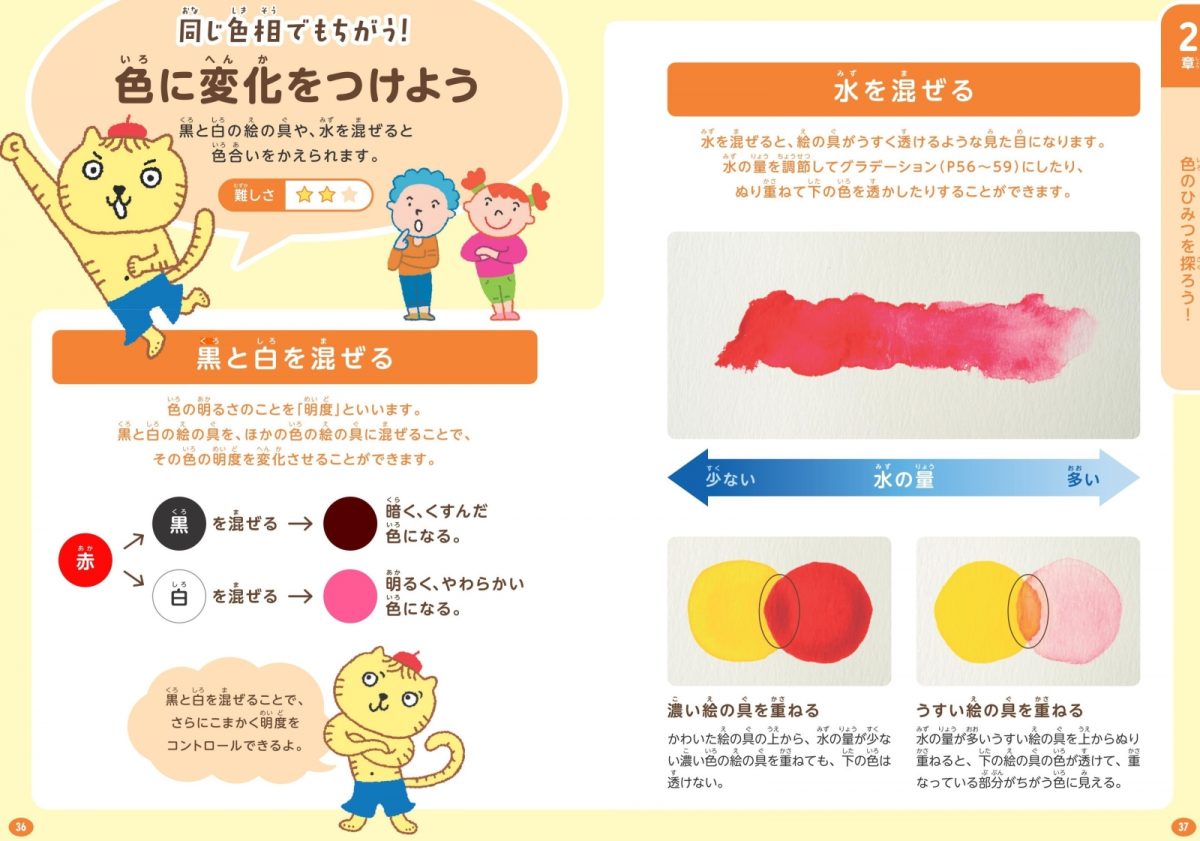

☆2章 色のひみつを探ろう!

* こんなときどうしよう? ≪色編≫

* 色の名前をおぼえよう

* 色のルールを知ろう

* 新しく色をつくろう

・・・など

☆3章 色ぬりのコツをマスターしよう!

* こんなときどうしよう? ≪色ぬり編≫

* 下絵をかこう

* 構図を決めよう

* かくものを観察しよう

・・・など

☆4章 色とりどりの作品をかいてみよう!

* リンゴ

* 花

* 木

* 色えんぴつの使いかた

・・・など

魅せる和太鼓 上達のコツ 音の響きとリズムを極める!

3月 1st, 2023 Posted in コツがわかる本, ジュニア, 趣味・実用, 趣味実用 | 魅せる和太鼓 上達のコツ 音の響きとリズムを極める! はコメントを受け付けていません★ 『練習の仕方&考え方』の理解が、

スキルアップの第一歩!

*「生きた音」の伝え方

* 確かな「実力を磨く」練習法

*「チームワーク」向上の秘訣

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

日本の文化である和太鼓は、各地域それぞれの伝統や伝承に於いて

さまざまな打法や活用方法、

太鼓、撥、拍子、音色の用い方、作り方、

選択選定があり、東西南北、寒い地域や暑い地域、

祭事、神社、寺院、伝達手段、

また、豊作や雨乞いを願うものなど、

古来から深く根づいた日本の音であり文化で

あると思います。

また今では「TAIKO」として世界各国にも

親しまれ、それぞれの国で打法や楽曲が研究され

独自のTAIKO文化としても確立されつつあります。

歴史や伝統、音楽分野としての和太鼓、

自己表現としてのツール、教育、趣味、運動、

健康の為など、それらを鑑みても、

和太鼓とは一概にこれが正解、

不正解だと決められるものではなく、

裾野の広い、また奥深い文化であり音楽であると思います。

様々な見解や見識、伝達伝承、指導方法がある中で、

今回はあくまで近年の創作太鼓と言われる

和太鼓の分野について、

私がチームや団体指導に携わらせて頂いた経験の中、

チームワークや技術向上が見られた練習方法を

いくつかピックアップさせて

頂きました。

個人の上達も含め、何よりチーム、団体での意識、

技術向上に重点をおいたものです。

マンネリ化した基礎練習や伸び悩み、

練習課題の増幅、

また技術だけに特化したものではなく、

太鼓を通じての個人の成長、意識改革、

メンバー育成、チーム力向上など、

中学校、高等学校、また地域団体、クラブチームなど

和太鼓に携わる方々のお役立てにつながれば

幸いです。

和太鼓集団 野武士

代表 川原 邦裕

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

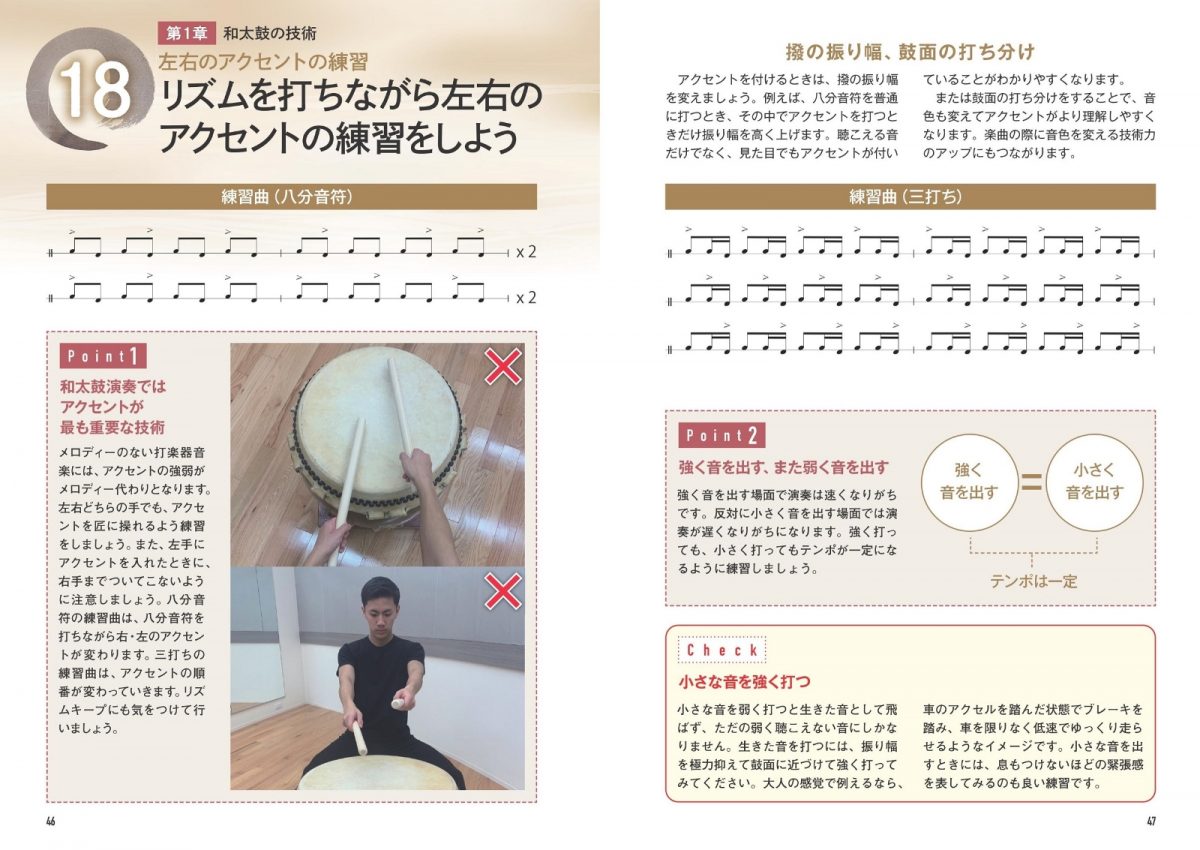

☆第1章 和太鼓の技術

* 一打の大切さ

* 構え方

* 撥の持ち方

* 撥の選択

* ヒジの重要性、撥の当たる角度、鼓面の打つ位置

* 打ち方

・・・など

☆第2章 舞台で生きる表現力

* 撥先の表現

* 演奏時の表現

* 太鼓の迫力

* すばやい振り

* 音の表現

* 目線

・・・など

☆第3章 和太鼓に必要な心

* 練習は考えることから

* 心技体

* 感謝

* 人間力

* 知識、こだわりの多さが楽曲に反映する

* 和太鼓の歴史

・・・など

『ホロスコープを読み解く はじめての西洋占星術 立木冬麗の幸せ占星術LESSON 改訂版』の掲載内容を一部訂正

3月 1st, 2023 Posted in 更新情報 | 『ホロスコープを読み解く はじめての西洋占星術 立木冬麗の幸せ占星術LESSON 改訂版』の掲載内容を一部訂正 はコメントを受け付けていません『ホロスコープを読み解く はじめての西洋占星術 立木冬麗の幸せ占星術LESSON 改訂版』の掲載内容を一部訂正

3月 1st, 2023 Posted in 書籍サポート | 『ホロスコープを読み解く はじめての西洋占星術 立木冬麗の幸せ占星術LESSON 改訂版』の掲載内容を一部訂正 はコメントを受け付けていませんホロスコープを読み解く はじめての西洋占星術 立木冬麗の幸せ占星術LESSON 改訂版

3月 1st, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | ホロスコープを読み解く はじめての西洋占星術 立木冬麗の幸せ占星術LESSON 改訂版 はコメントを受け付けていません

★ はじめてでも人を占える!

★ やさしいレッスンブックで

西洋占星術の基本と応用がわかる!

★ ホロスコープは人生の航海図。

★ 誕生した瞬間から私たちを導く星の配置から

「性格」「運勢」「未来予想」を読み解く方法を、

わかりやすく解説します。

◆◇◆ 著者からのコメント ◆◇◆

星占いは他の占いと違い、

はっきり言えば難しいです。

簡単に答えは出ません。

なぜなら、基本の星座が12もあるうえ、

天体の惑星10個も使って、

それらが教えてくれる情報を読み解かないと

答えが出てこないのです。

でも、大丈夫ですよ。

星占いを学ぶうえで大事なことは

「人間を好きになる」こと。

人間が好きだからこそ、もっと知りたいと思う。

それが上達への道です。

さらに、星占いを学ぶには何が必要でしょう?

それは多角的な見方と想像力です。

惑星の位置が何座にあるのか?

どこに多く惑星が位置しているのか?

それを頭の中で整理し、そして、

何もないところに新たな道を、新たな建物を創造し、

まっさらな土地に「ホロスコープ」という

星の地図を描きます。

そして、その星の地図を読み解くため、

星占いには「感性」「インスピレーション」という

才能も大事だと言えます。

多分、この本を手にしたあなたには、

その才能が備わっていますよ。

アメイジングな星占いの世界にようこそ。

さぁ、一緒に勉強していきましょう。

立木 冬麗

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

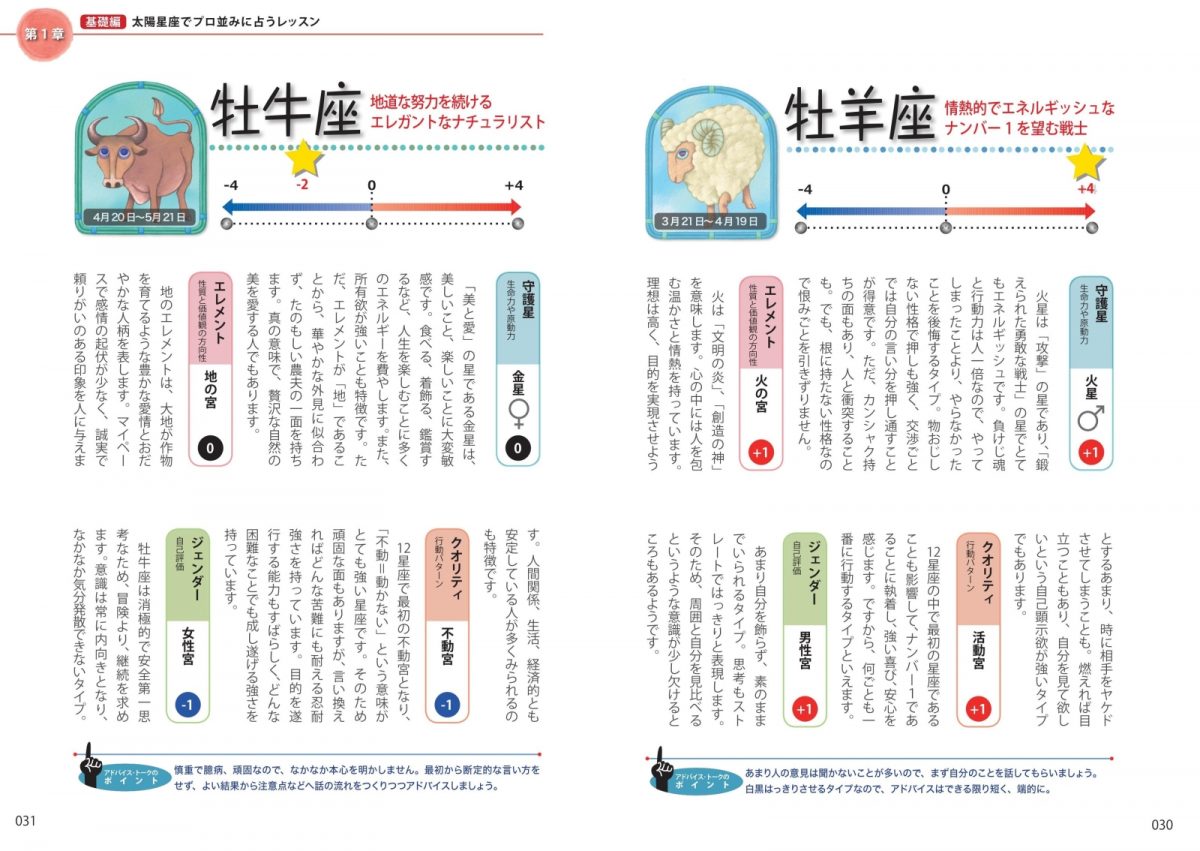

☆第1章 基礎編

太陽星座でプロ並みに占うレッスン

* 12太陽星座だけで占う!

* 「潜在的な性格」と「パーソナリティ」

・・・など

☆第2章 初級編

ホロスコープから

「人生の方向性」を読み解くレッスン

* ホロスコープをつくって、本格的に占ってみよう

* つくったホロスコープの12ハウス×12太陽星座で

「人生の方向性」を占う

・・・など

☆第3章 中級編

ホロスコープから目的別に

「運勢」を読み解くレッスン

* 12ハウス×12星座から

「運勢の全般」を占う

* 12ハウスにある惑星の星座×惑星のある星座の

守護星から「運勢」を占う

・・・など

☆第4章 上級編

出生時間のあるホロスコープから

「人生傾向」と「未来」を読み解くレッスン

* 上昇宮と天頂でプロ並みに占う!「人生傾向」

* 「木星」と「土星」から「未来」を読み解こう

・・・など

※ 本書は2018年発行の

『立木冬麗の 幸せ占星術LESSON

ホロスコープで読み解く星のメッセージ』

を元に加筆・修正を行い、

書名と装丁を変更して新たに発行したものです。

茨城 しあわせのランチ こだわりの味と空間を愉しむ

3月 1st, 2023 Posted in タウンガイド, ランチ・ディナー・美食ガイド, 茨城, 関東・甲信越 | 茨城 しあわせのランチ こだわりの味と空間を愉しむ はコメントを受け付けていません★ 心満たされる大人のごちそう『50軒』!

★ 水戸・つくば・常陸大宮・日立・笠間…etc.

◆◇◆ 本書について ◆◇◆

頑張っている自分へのご褒美に、

ハレの日にぴったりなご馳走を求めて、

訪れた人しか味わえないその空間、

ロケーションに魅了されて…。

いつもより特別な『しあわせのランチ』を

求める理由は人それぞれかもしれません。

今回紹介するのはそんなさまざまな場面で、

確かな充足感をもたらしてくれる

頼もしい名店たちです。

本書は、まだ出会ったことのない茨城の

こだわりの味と空間を探している方、

はたまたお気に入りのお店のことを

もっと知りたい方への『GUIDE』です。

とっておきのランチめぐりの案内役として

お役にたてますように。

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 自分へのご褒美

* Brasserie Terroir

* LES GITANES

* 鳥ぎん

・・・など

☆ お祝いの日に

* こころね

* Petite Maison FUNNY DAD

* 割烹 いな橋

・・・など

☆ からだにやさしい

* 体にやさしい西洋料理 レストラン・アオヤマ

* DA Ruiji

* 井中

・・・など

☆ 地元を味わう

* Stile Oma

* 割烹 鳥音

* Chinese Kitchen 柏ノ木

・・・など

☆ 食事と空間

* 三春

* 古民家レストラン 鄙

* Bistro泉邸

・・・など

☆ 特集

≪茨城そばめぐり≫

* そば家 和味

* 手打百藝

* 尚庵

≪世界を旅する料理≫

* キエフ

* ベトナム料理 アオババ水戸店

* 鍚蘭食堂

・・・など

『東京 カフェ日和 森と水辺に訪ねるお店40 新装改訂版』の掲載内容を一部訂正

2月 27th, 2023 Posted in 更新情報 | 『東京 カフェ日和 森と水辺に訪ねるお店40 新装改訂版』の掲載内容を一部訂正 はコメントを受け付けていません『東京 カフェ日和 森と水辺に訪ねるお店40 新装改訂版』の掲載内容を一部訂正

2月 27th, 2023 Posted in 書籍サポート | 『東京 カフェ日和 森と水辺に訪ねるお店40 新装改訂版』の掲載内容を一部訂正 はコメントを受け付けていません■正誤情報 内容に以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

●P124 全体MAP内、「26番」の所在地

誤)港区と新宿区

正)港区

読者の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

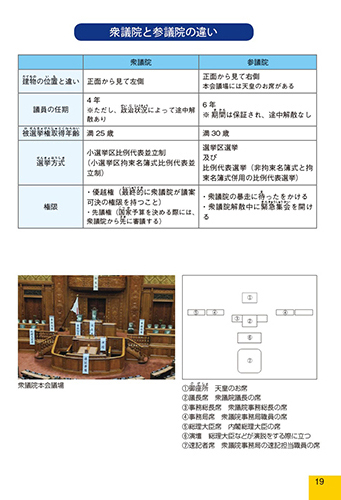

『13歳からの図解でやさしい国会 政治や選挙から社会のしくみが学べる本』の掲載内容を一部訂正

2月 9th, 2023 Posted in 更新情報 | 『13歳からの図解でやさしい国会 政治や選挙から社会のしくみが学べる本』の掲載内容を一部訂正 はコメントを受け付けていません『13歳からの図解でやさしい国会 政治や選挙から社会のしくみが学べる本』の掲載内容を一部訂正

2月 9th, 2023 Posted in 書籍サポート | 『13歳からの図解でやさしい国会 政治や選挙から社会のしくみが学べる本』の掲載内容を一部訂正 はコメントを受け付けていません『臨書の基本 動画付きでわかる書の深め方 心構え・古典の学び・表現のコツ』の掲載内容の一部訂正

2月 9th, 2023 Posted in 更新情報 | 『臨書の基本 動画付きでわかる書の深め方 心構え・古典の学び・表現のコツ』の掲載内容の一部訂正 はコメントを受け付けていません『臨書の基本 動画付きでわかる書の深め方 心構え・古典の学び・表現のコツ』の掲載内容の一部訂正

2月 9th, 2023 Posted in 書籍サポート | 『臨書の基本 動画付きでわかる書の深め方 心構え・古典の学び・表現のコツ』の掲載内容の一部訂正 はコメントを受け付けていません■正誤情報 内容に以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

誤:303〜336年

正:303〜361年

読者の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

大人のための バレエの体づくり 増補改訂版 美しさを磨く上達レッスン

1月 31st, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | 大人のための バレエの体づくり 増補改訂版 美しさを磨く上達レッスン はコメントを受け付けていません★ ストレッチ&バレエ筋を鍛えて

魅せる踊りに変える!

★ レッスンの質を上げるフォーミングアップ。

★ しなやかな動きを生み出す柔軟性の高め方。

★ 正しい姿勢をキープする体幹トレーニング etc.

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

プロとしてバレエを踊っている人に限らず、

小さい頃から続けて発表会を目指す人、

趣味として踊りを極めたい人、

大人になって初めてバレエをスタートした人など、

「大人のバレエ」には、さまざまな楽しみ方、

携わり方があります。

しかしカラダが柔らかく、股関節の

可動域も広い子どものバレリーナとは違い、

大人になってバレエを続けていくことは、

柔軟性を維持するだけでなく、

筋力の低下とも向き合わなければなりません。

そもそも足を高くあげ、そのうえで姿勢を

キープするようなバレエのポーズは、

簡単にはできるものではありません。

足を高くあげるための関節の可動域はもちろん、

姿勢をまっすぐ維持するための体幹の

筋肉の強さなど、日常生活で使わないカラダの

使い方が求められるのです。

この本では大人のバレリーナのためのカラダづくりを

テーマとしたストレッチ&筋力トレーニングを

紹介しています。

本書によってみなさんのバレエライフが

より充実し、美しい踊り・ポーズに向上することを

願ってやみません。

大月 恵

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ PART1

バレエで使う筋肉をチェック

美しさを磨くためにバレエ筋を意識する

* バレエで使う筋肉を理解する

* 姿勢づくりで理想のポーズを再現する

* 可動域を広くして完成形に近づく

・・・など

☆ PART2

レッスン前の10分ウォーミングアップ

ケガを防止しながらレッスンの質を高める

* 足先から入念に伸ばして体全体をあたためる

* 内転筋を伸ばしてスムーズに足を開く

* 足を外に開いて片方ずつゆっくり伸ばす

・・・など

☆ PART3

バレエの正しい姿勢を身につける

トレーニングで理想のポーズに近づく

* 股関節を開きながら柔軟性をアップする

* ヒザ裏とモモ裏で伸ばす感覚を養う

* カラダを丸める動作を入れてから背スジを伸ばす

・・・など

☆ PART4

軸を安定させるトレーニング

カラダの軸を安定させてもっと踊りを美しく!

* 背骨ひとつ1つを緩めながらカラダを倒す

* ポーズをイメージして脚をまっすぐ上げる

* 脚が動いても正しい姿勢をキープする

・・・など

☆ PART5

アイテムを使って効率よくエクササイズ

アイテムを使うことでより筋肉に集中する

* 足裏と足首をゴムバンドで強化する

* 引き上げながら体側を伸ばす

* 肩甲骨まわりの筋肉の可動域を上げる

・・・など

☆ PART6

カラダのメンテナンス& ポワントトレーニング

バレエで酷使したカラダをリセットして日常生活へ

* 体のラインを意識しまっすぐに甲を伸ばす

* 足をマッサージして筋肉を緩める

* ターンアウトした脚を元に戻す

・・・など

※ 本書は2018年発行の

『大人のための バレエの体づくり 美しさを磨く上達レッスン』

を元に加筆・修正、装丁を変更し、

「増補改訂版」として新たに発行したものです。

親子で変わる! 朝が得意になるスゴい習慣

1月 31st, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 育児, 趣味・実用 | 親子で変わる! 朝が得意になるスゴい習慣 はコメントを受け付けていません★ 「朝起きられない」

「朝は余裕がなくて大忙し」などなど……

★ 朝が苦手な親子が試した!学んだ!

「なるほど」な朝を得意にするコツ!

★ 朝の「困った……」が「得意!」に変わる!

◆◇◆ 著者からのコメント ◆◇◆

私が描いた漫画「起きない子供の起こし方」が

インスタでもTwitterでも大バズりして、

各メディアに紹介された所だったので、

それを見た出版社が、

朝の困り事に関する書籍のイラストレーターに

私を抜擢してくれたのだろうと思っていたのでした。

ところがまさか著者とは。

「私が著者なんですか? 頑張ります!」

手に汗握る気分で書籍制作が始まったのでした。

子供達の朝の困り事を挙げ、Q&Aの形式にしました。

そして内容の面では、専門家で小児科医の

成田奈緒子先生が監修をして下さる事になりました。

朝の困り事は自分の経験談も漫画にしましたが、

大半はインスタグラムで集まった

多種多様な悩み事から抜粋したものです。

成田奈緒子先生が豊富な知識から

的確なアドバイスをして下さってます。

猫の手も借りたい子供達との生活の中で

朝の時間が少しでも楽になればと

願いを込めて書いた書籍です。

皆様のお役に立ちますように。

いで あい

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ PART1

【生活習慣・朝のメンタル】編

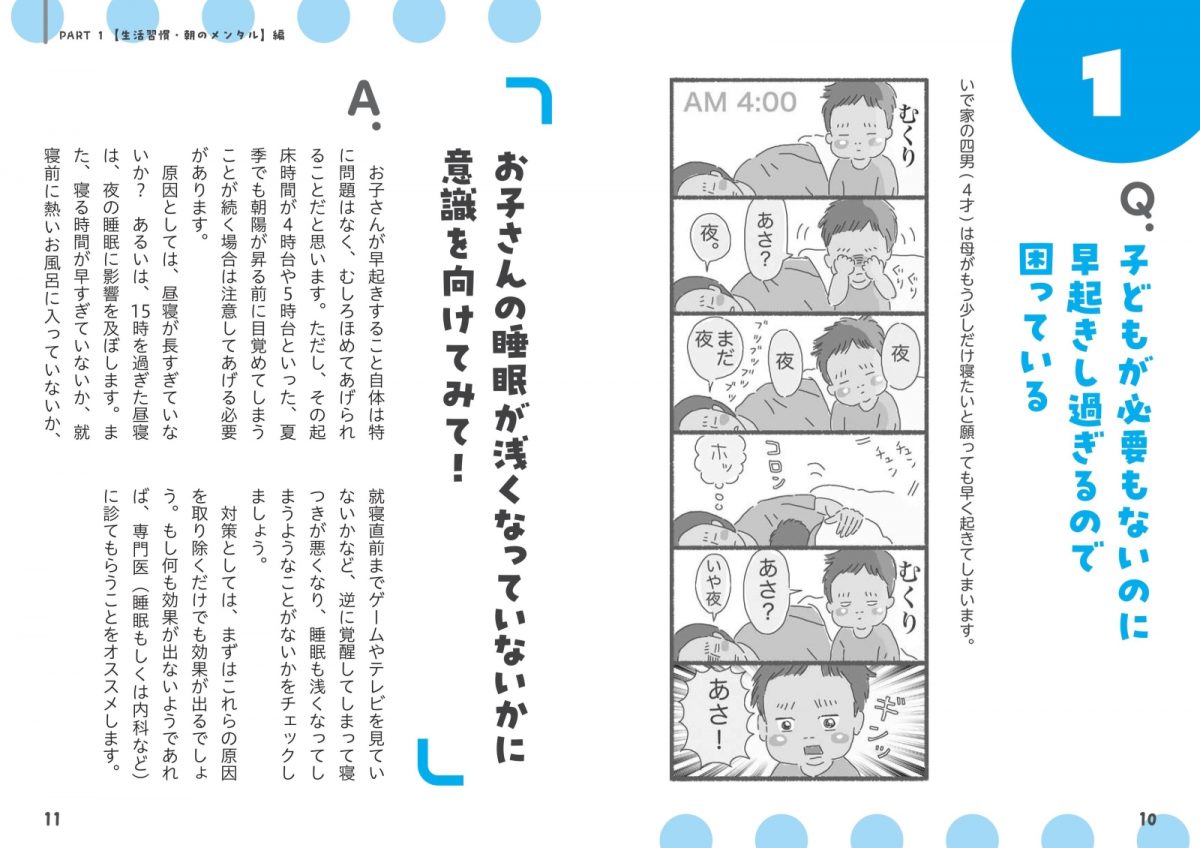

* 子どもが必要もないのに

早起きし過ぎるので困っている

* 何事もゆっくりする性格で登校班の約束時間に

遅れてしまうこともある…

* うちの子は朝起きるのが苦手!

・・・など

☆ PART2

【朝の食事】編

* 朝ごはんを食べるのに時間がかかる!

* うちの子は朝、食欲がなくて心配!

* 朝は食べたくないタイプ。

何か食べさせた方がいいのか?

・・・など

☆ PART3

【朝の身支度】編

* 歯を磨こうとしない

* 髪の毛の寝癖がすごい!

* 自分で洋服を選びたがる

・・・など

☆ PART4

【子どもの心身の問題で困った】編

* 親に反抗することが多くなった

* オネショをしてしまいがち

* 朝の排便が不規則

・・・など

☆ PART5

【親御さん】編

* 子供から突然「今日○○が必要!」

と言ってくることへの困惑・怒り

* 早起きが苦手な私に朝のひと仕事が待っている

* 子供だけでなく親も便秘症

・・・など

動画でもっと上達!輝くフラ 魅せる技術と表現力を磨く

1月 31st, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | 動画でもっと上達!輝くフラ 魅せる技術と表現力を磨く はコメントを受け付けていません★ 確かな実績の監修が教える

『ハワイアン・フラ』本格レッスン!

★ 充実の動画と誌面で

意識すべき点を丁寧に解説。

★ ステップ・ハンドモーションのコツから

曲に合わせた表現ポイントまでよくわかる。

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

私は30歳で「ナー・マモ・オ・カレイナニ」を開講しました。

若い頃に魅せられたフラは、

エネルギッシュでスピード感があり、

技がたくさんあるものでした。

足の膝を駆使して、

身体を上下に激しく移動することこそが、

フラの極みと感じていました。

55歳になった今、私の中のフラに対する考え方も

だいぶ変わってきました。

外から見えるものより、

自分の中から湧き出てくる感情の表現を、

より重視するようになりました。

また、複雑な技より、

シンプルでベーシックな踊りこそが、

実はより難しく、そして一番美しさを

秘めていると思うようになりました。

フラへの情熱の方向は変われども、

フラにとって一番大切だと思うものは、

今でも変わることなく、

基本に忠実な足のステップだと感じています。

ステップはただリズムをとるためのものではなく、

フラの表現の土台となる部分です。

この本の読者は、年齢やキャリアにかかわらず、

まずは足のステップからぜひとも

練習してみてください。

何度繰り返し練習しても、

ステップは終わりのない奥深いものなのです。

ハワイでは、フラは小さな子どもからお年寄りまで、

幅広い年代の人が楽しんでいます。

それぞれの年代に合わせた踊りがあり、

衣装があり、年齢とともに

フラへの考え方も変わります。

ハワイの人にとって、フラとは人生そのものなのです。

日本にいる私達も、フラを心で感じてみてください。

きっとこのフラの美しさを、

踊りとしてだけでなく、

文化や精神として感じることができるでしょう。

ナー・マモ・オ・カレイナニ主宰

岡本 聖子

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

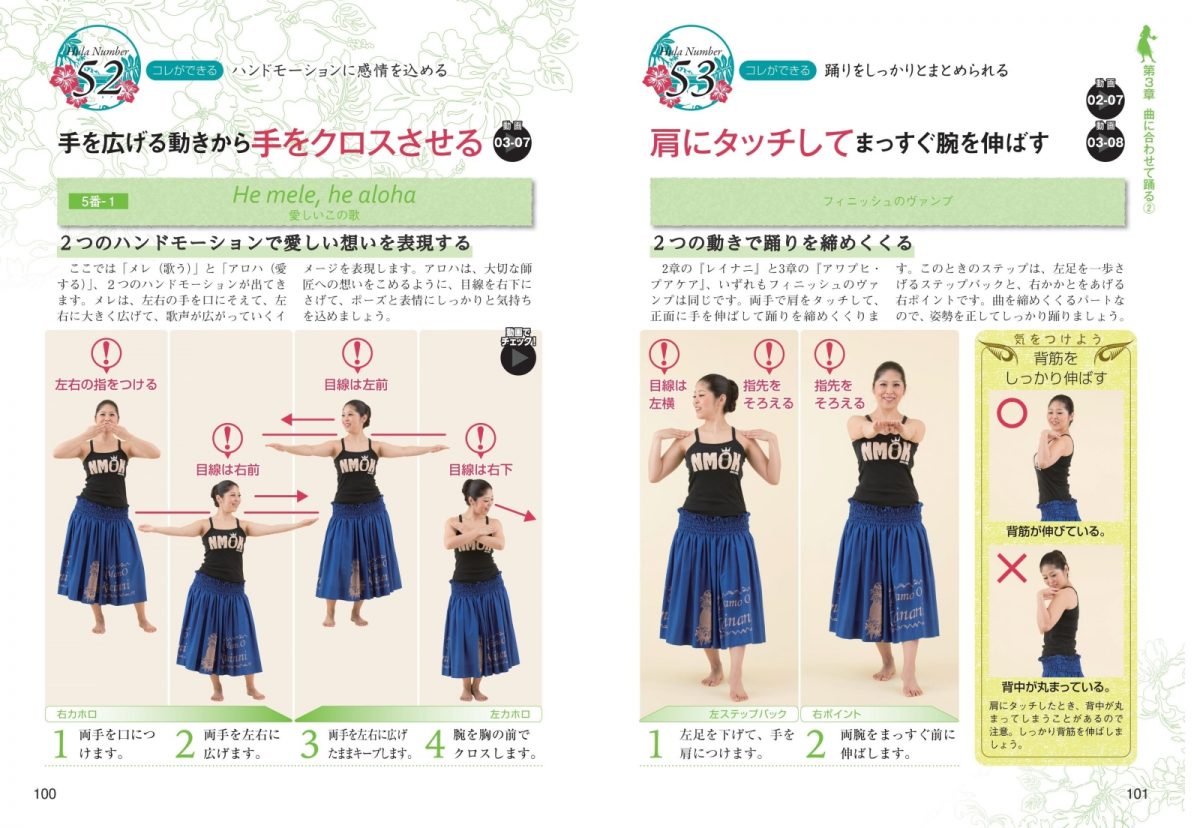

☆ 第1章

美しく踊るための「ステップ」&「ハンドモーション」

* 基本姿勢

<ステップ>

* Kaholo カホロ

* Hela ヘラ

* Lele `uwehe レレウエヘ

<ハンドモーション>

* Ua 雨

* Mauna 山

* Makani 風

・・・など

☆ 第2章

曲に合わせて踊る

『Lei Nani レイナニ』

* イントロ・間奏・フィニッシュのヴァンプ

* `Auhea wale `oe

どこに行ったの?

* Ku`u lei nani

美しいレイよ

* Ho`i mai nō kāua

私たちのために戻ってきて

* Lā e pili

結ばれましょう

・・・など

☆ 第3章

曲に合わせて踊る

『`Awapuhi Puakea アワプヒ・プアケア』

* イントロ・間奏のヴァンプ

* He mana`o he aloha

愛しいこの思い

* no ku`u lei

私のレイよ

* `Awapuhi puakea

ホワイト・ジンジャーの花が

* o ke kuahiwi

山に咲く

・・・など

☆ 第4章

もっとフラを知ろう!

* ハーラウ(教室)の選び方

* ホイケ(発表会)とコンペティション(競技会)

* フラの衣装と飾り

* フラの楽器

* フラ初級者Q&A

・・・など

※本書は2018年発行の

『DVD でもっと美しく! 輝くフラ上達のポイント60』

を元に、動画の視聴形態と書名・装丁を変更し、

必要な情報の確認を行い、新たに発行したものです。

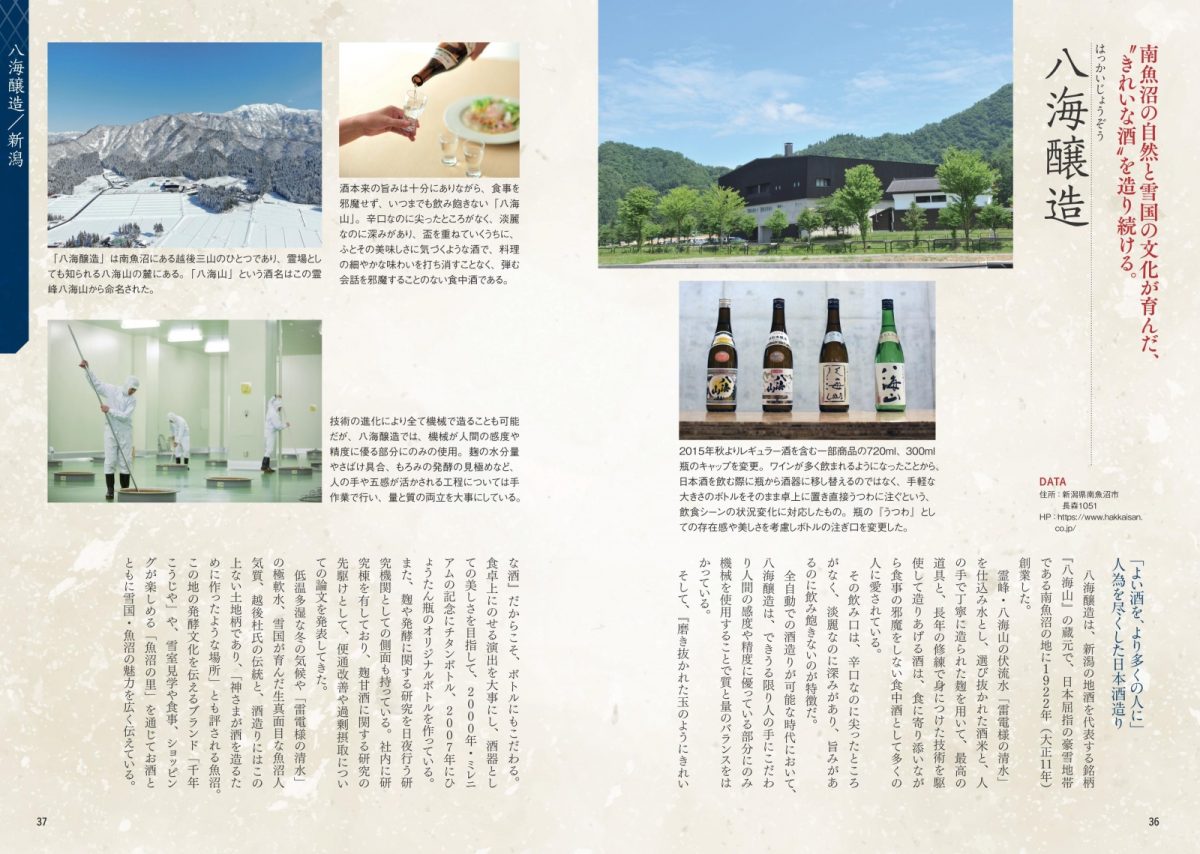

「日本の酒蔵」のひみつ 名酒の歴史とこだわりがわかる本 もっと味わう日本酒超入門

1月 31st, 2023 Posted in おでかけ, 歴史探訪 | 「日本の酒蔵」のひみつ 名酒の歴史とこだわりがわかる本 もっと味わう日本酒超入門 はコメントを受け付けていません★ 「酒蔵」における日本酒造りのこだわりを徹底解剖!

★ 創業から現在までの歴史や酒造りへの考え方など。

★ 日本酒の基礎知識はもちろん、

蒸留所の設備やシステム、

どんな水や米を使っているのか?

蔵元おすすめの飲み方・楽しみ方まで

酒蔵の「知りたい!」をわかりやすく解説。

◆◇◆ 本書について ◆◇◆

日本人が古来より親しんできた日本酒は、

今では世界から注目されています。

ひとくちに日本酒と言っても、さまざまな原料や

造り方があり、地域や酒蔵によって

さまざまな風味を楽しむことができます。

本書では、日本全国の酒蔵の酒造りのこだわりや歴史、

代表的な銘柄を紹介し、日本酒の魅力に迫ります。

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆第1章 日本酒の基礎知識

* 日本酒にはどんな種類がある?

* 日本酒ができるまで

* 酒蔵はどんなところ?

・・・など

☆第2章 酒蔵の歴史・こだわり

* 八戸酒造(青森県) 陸奥男山など

* 八海醸造(新潟県) 八海山など

* 小林酒造(栃木県) 鳳凰美田

* 宮坂醸造(長野県) 真澄など

* 加藤吉平商店(福井県) 梵

* 油長酒造(奈良県) 風の森

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本