身近な生物のきもち

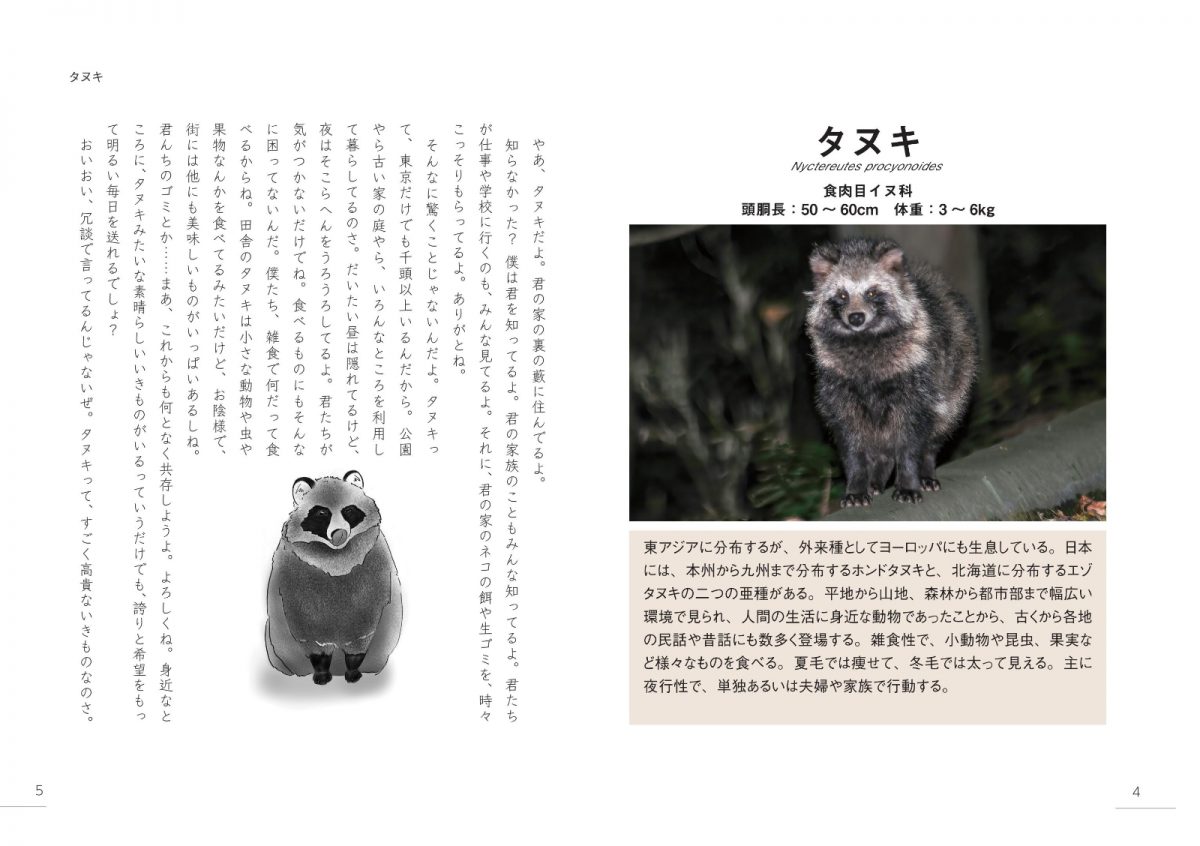

6月 10th, 2022 Posted in アウトドア, 未分類, 自然図鑑 | 身近な生物のきもち はコメントを受け付けていません本書は詩人として活躍されている大島健夫氏が

私たちの身近に生きている生物の気持ちを代弁した読み物です。

大島健夫氏は2016年、

ポエトリー・スラム・ジャパン2016の全国大会に出場し優勝。

その後フランスのパリをはじめベルギー、イスラエル、カナダの詩祭や

ポエトリー・スラムなどに出場している詩人です。

詩人であるいっぽう、

子どものころから生きものが大好きで、

房総半島の里山を中心に時間を見つけては

生きものの観察をしています。

そしてときにはネイチャーガイドとして

里山の生きものの魅力を訪れる人々に伝えています。

そんな大島氏が身近に生きる生物になりきって

そのきもちを想像しながら話を進めます。

タヌキが身近な生物にインタビューする形で

以下の生物を取り上げています。

・ドブネズミ

・クロゴキブリ

・ヒヨドリ

・ホトケノザ

・クロヤマアリ

・オオヒラタシデムシ

・ニホンカナヘビ

・ナメクジ

・ジョロウグモ

・ハシブトガラス

・コシアキトンボ

・シオカラトンボ

・カルガモ

・アカエイ

・フナムシ

・アブラコウモリ

・クサギカメムシ

・カタバミ

・ナミハナアブ

・オオスズメバチ

・ニホンアマガエル

・アオダイショウ

・ナガサキアゲハ

・オオカマキリ

・タチツボスミレ

・キジ

・ナミテントウ

・ムクドリ

・アメンボ

・クヌギ

・カブトムシ

・コクワガタ

・イノシシ

・オンブバッタ

・アブラゼミ

・ミズクラゲ

・モンシロチョウ

大島氏は「あとがき」で

「いきものが数を減らすことに理由があるように、

数を増やすこと、生き残り続けることにも理由があります。」

と書いています。

その理由は生き物によって様々です。

ある生き物は人間の力を利用して生き残り、

またある生き物は温暖化の影響により

勢力を伸ばしたりしています。

本書に取り上げた生き物が

身近に感じない人もいるかもしれません。

そもそもインタビュアーのタヌキに

出会ったことがない人もいるでしょう。

しかしタヌキは東京の中心部にも生息しています。

夜行性で人の目につかないように生活しているのです。

人間に好かれる生き物、

逆に嫌われ者の生き物。

人間は人間の都合でかわいいとか

きたないと決めつけていますが、

生き物からすればそれぞれ生きるために

そうした姿、生き方をしているのです。

身近な生き物の生活の中には

人間が生きていくためのヒントが

たくさん隠されているのです。

本書を読んで身近な生き物のことを知れば

必ずや人間社会にも生かすことができる

ヒントが見つかるでしょう。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本