みんなが知りたい! 不思議な「カビ」のすべて 身近な微生物のヒミツがわかる

12月 22nd, 2024 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, ホーム最新刊, 児童, 学習読み物 | みんなが知りたい! 不思議な「カビ」のすべて 身近な微生物のヒミツがわかる はコメントを受け付けていません

★ 調べ学習や自由研究に役立つ!

★ カビの育て方・観察の方法もくわしく解説。

*カビはどこからやってくるの?

*害だけでなく良い働きも知ろう

*カビが食べ物をおいしくするって本当?

*暮らしの中に潜む種類を見つけよう

◇◆◇ 本書について ◇◆◇

この本は、菌類の中でも

カビに注目して紹介しています。

日本に生育する植物の種にはすべて

和名がついています。

しかし、カビの場合、

種には名前がないことも多いです。

この本の中では、本文では極力和名のみを記し、

横文字で書く学名は使わないように配慮しました。

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆ 第1章

カビの世界

* のぞいてみよう調べようカビの世界

* 顕微鏡でのぞいてみよう! カビの体

* カビはどんな生き物なの?

* 人類より長い歴史を持つカビ

* 発酵食品とカビ

・・・など

☆ 第2章

身近な場所でカビを探そう

* 身近なところにいるカビ

*「洗濯機内」のカビに注意!

カビが繁殖する危険性が!

* 湿気がある「冷蔵庫内」にも、

油だんするとカビが発生!

* シーズンはじめのエアコンは

カビが発生しがちなので注意!

・・・など

☆ 第3章

植物や昆虫に寄生するカビたち

* 黒穂病菌

* サビ病菌

* べと病菌(ツユカビ)

* いもち病菌

* 昆虫に寄生する菌

・・・など

☆ 第4章

日常生活とカビ

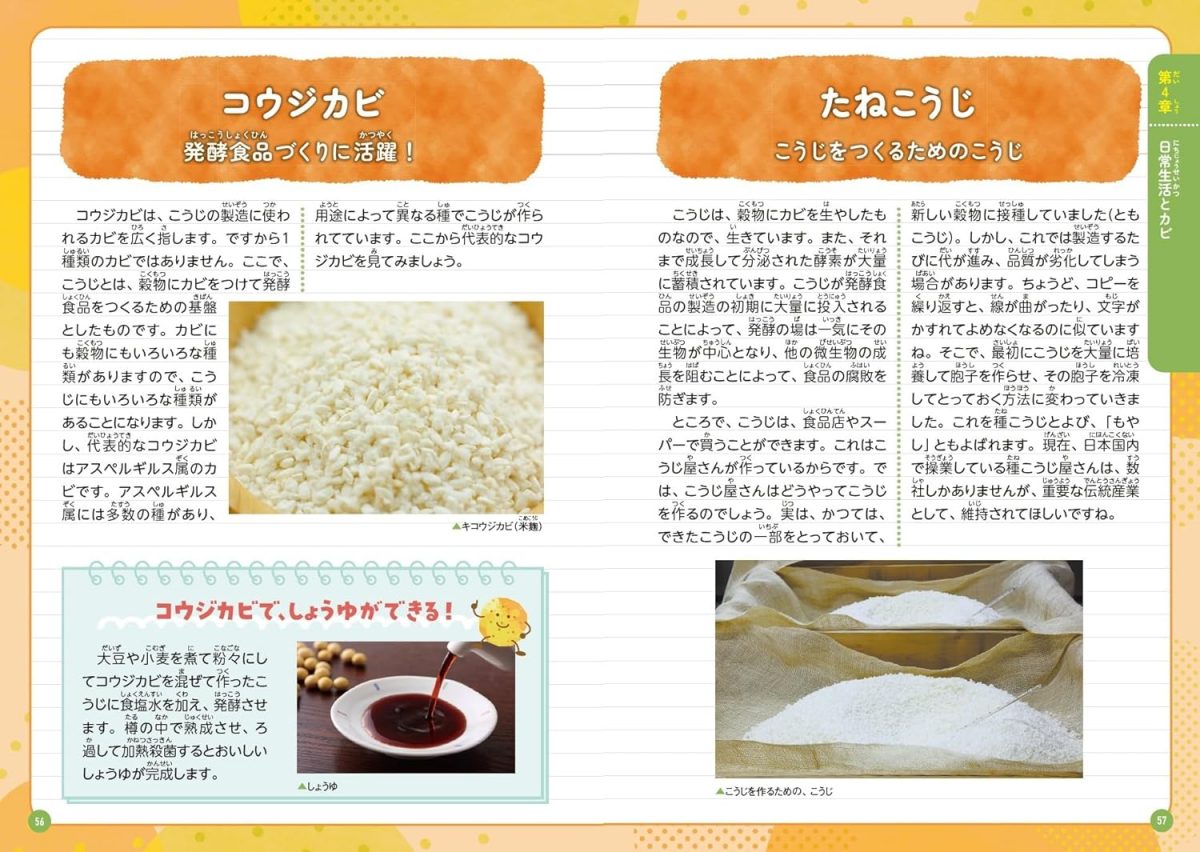

* コウジカビ

* たねこうじ

* キコウジカビ

* クロコウジカビ

* シロコウジカビ

・・・など

☆ 第5章

カビの仲間、キノコと酵母

* カビの仲間、きのこ

* 毒を持つきのこたち

* きのこの毒と薬になるきのこ

* カビの仲間、酵母

* 大人が大好き! ビールづくりに欠かせない酵母

・・・など

☆ 第6章

身近なカビと実験してしてみよう

* 実験前に重要なことは?

* カビを育てよう!

* どうしてミカンにカビが?

* ルーペを使って見てみよう!

* 顕微鏡を使って見てみよう!

・・・など

☆ 第7章

カビの雑学 菌類をもっと理解しよう

* カビと細菌の違いは?

* カビと発酵食品

* ヨーロッパの食べ物とカビ

* カビが作る高級ワインがある?

* 医薬品にカビが使われる!?

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本