日本伝統文化のおけいこ 小学生のための「書道」 きほんから楽しみかたまで

1月 28th, 2025 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, ホーム最新刊, 児童, 学習読み物 | 日本伝統文化のおけいこ 小学生のための「書道」 きほんから楽しみかたまで はコメントを受け付けていません

★「表現力」や「自分で考える力」を育む

★「和のおけいこ」をわかりやすく解説

★ 習っている子にも、これから習いたい子にも

*きれいな字が書けるようになる

*歴史や道具のあつかいかたがわかる

*計画力・集中力・発見力などが楽しく身につく

書道とは「文字を書く」

これだけのことですが、

きれいな字を書くなかで

たいせつなことが学べ、

多くの力を身につけることができます。

◇◆◇ 書道とは ◇◆◇

漢字やひらがなが読めなくても、

書道の魅力は海外の人を虜にしています。

海外の人たちは漢字の持つ意味を自分なりに解釈し、

それを表現する芸術と書道を

とらえているのでしょう。

書道は中国から日本にやってきました。

およそ1400年ぐらい前のことです。

中国では書道は身分の高い人が教養として

身につけるものと考えられていました。

日本人は「書道」をどのように

とらえていたのでしょう。

日本でも中国と同様、

教養として考えられていましたが、

日本では特に、

「文字は自分を写す鏡」「書は人なり」と

昔からいわれ、

きれいな文字を書く人は

尊敬に似たまなざしで見られていました。

パソコンやスマートフォンが

伝達手段の中心になると、

毛筆で文字を書く機会も

減っていることは確かですが、

きれいな文字を書く人への

尊敬のまなざしは消えません。

また、海外の人と同じに、

日本人にとり書道は表現をする芸術であり、

元気や優しさ、感動を多くの人に伝えることができる

日本の伝統文化です。

背筋をのばし、筆をとり、白い紙に向かう…。

集中して筆を進め、

表現するこの時間はたとえ短くとも、

何事にもかえがたい、

多くのことを教えてくれる

大切な時間になることでしょう。

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆1章 もっと親しくなる!

書道を知る

* どうして書道を習うの?

* 字がきれいになるだけでない!

こんな「力」も身につく

* 文字の年齢は約3500歳!

書道の歴史を知ろう

・・・など

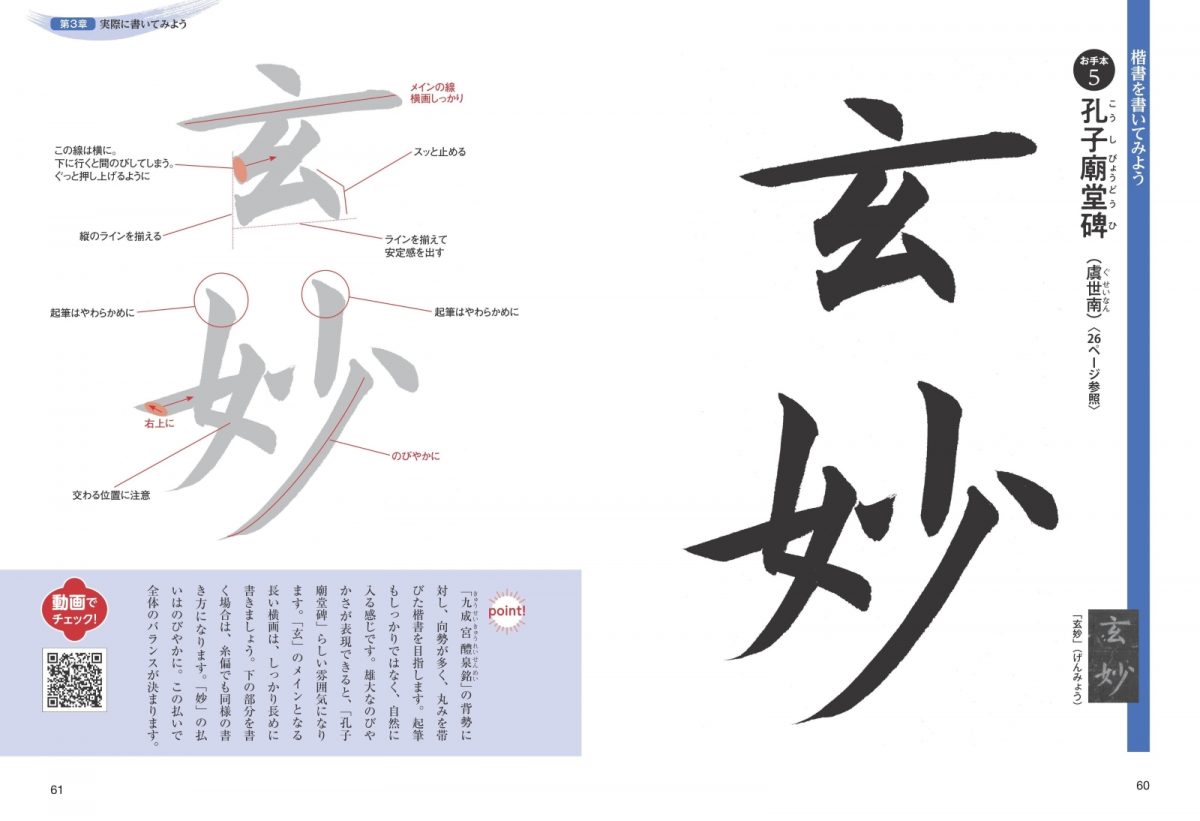

☆2章 スピード上達!

漢字の「基本のキ」を知る

* 正しい姿勢・筆の持ち方

* 筆の正しい運び方

* 基本点画にトライ!

・・・など

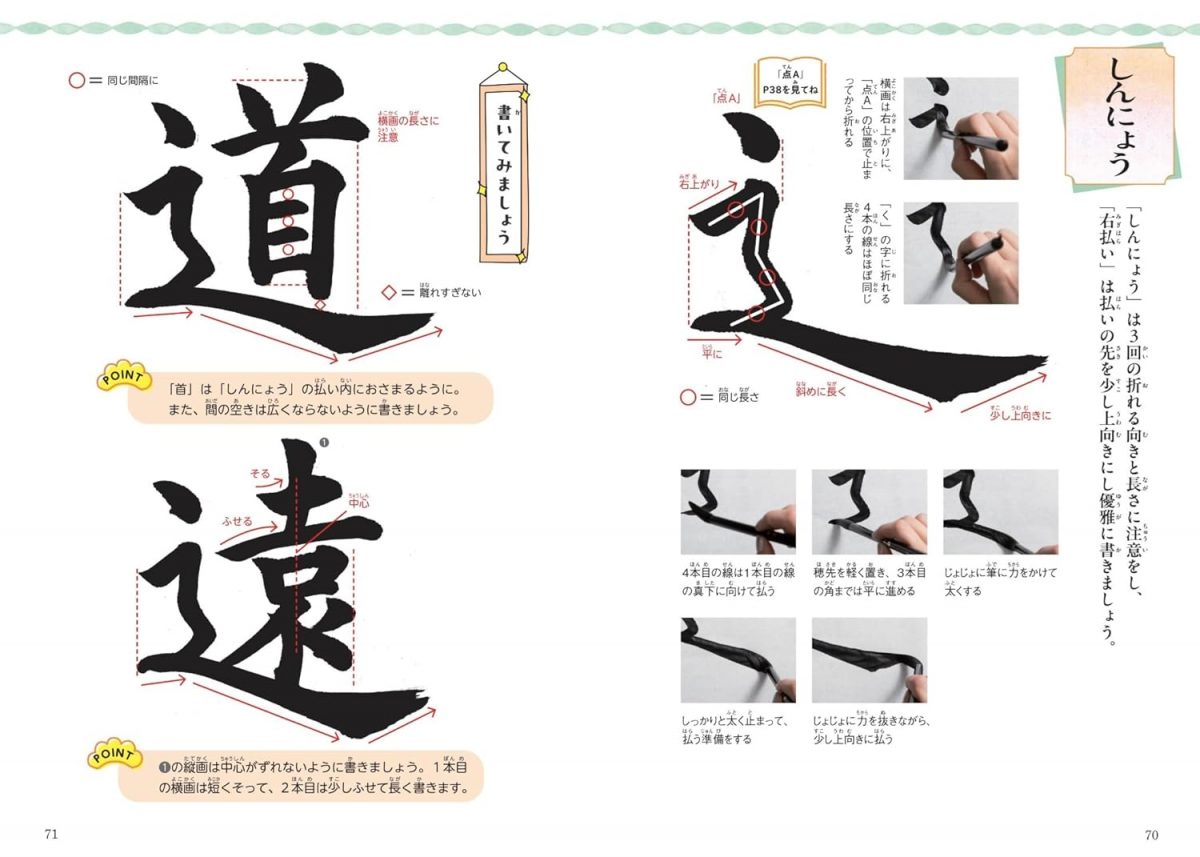

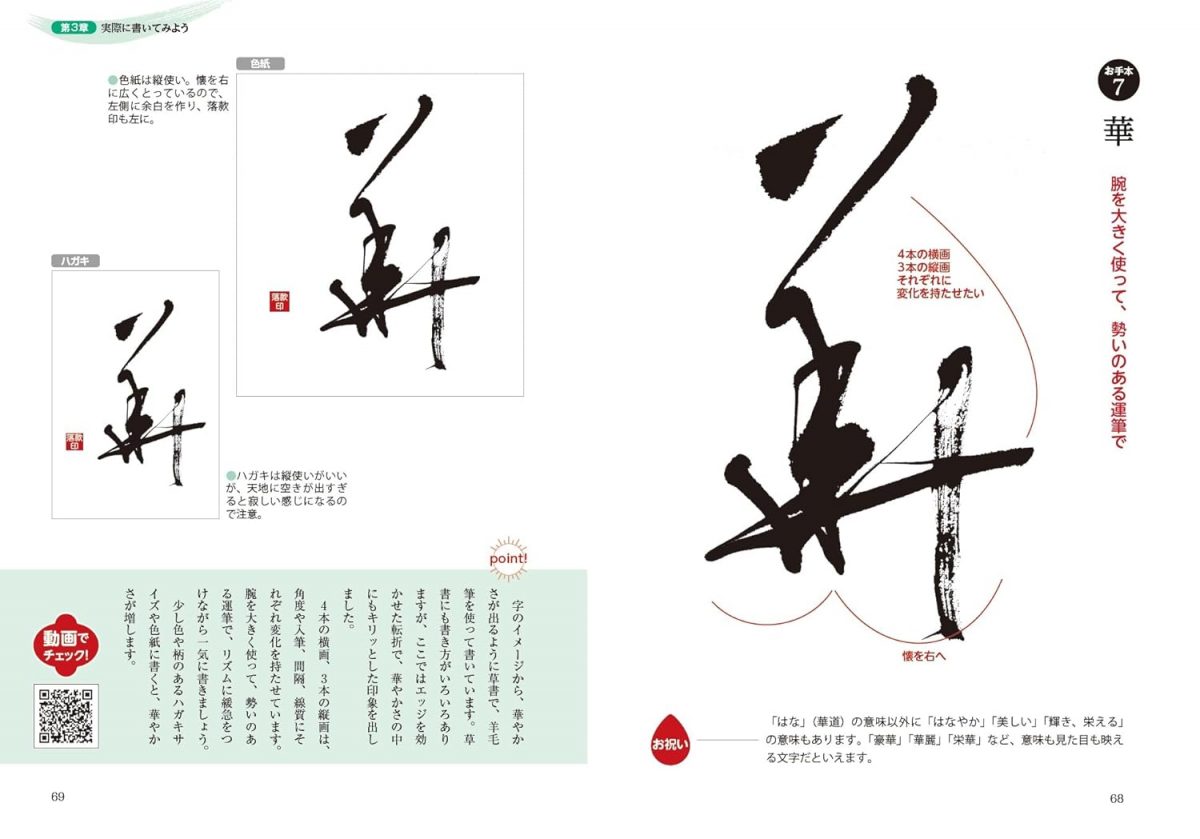

☆3章 ステップアップ!

文字を書く楽しさを知る

* 美しくて気持ちがいい!

美文字のヒミツを知る

* 漢字力もアップする!

「分解」して「応用」

* 上級 カッコいい文字に挑戦

文字に表情をつける

・・・など

☆4章 優美に、力強く!

「ひらがな」を知る

* ひらがなの由来

「ひらがな」と「漢字」は親子?

* 書くポイント

「ひらがな」自慢になる!

* 書いてみましょう

・・・など

☆5章 練習の成果!

熟語を書いてみましょう

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本