動画で完全マスター! 小学生のミニバス「オフェンス」 得点力を高める50のコツ

2月 26th, 2025 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, スポーツ, ホーム最新刊, 児童 | 動画で完全マスター! 小学生のミニバス「オフェンス」 得点力を高める50のコツ はコメントを受け付けていません

★ 試合を制する「攻め」の秘訣!

★ 二次元コードで解説動画をチェックできる!

★「実戦的なシュート」や「1on1スキル」」の

コツ&鍛え方がよくわかる!

★「スクリーンの連携」から「速攻の動き方」まで

チームの実践攻撃が身につく!

◇◆◇ 本書について ◇◆◇

この本では、ミニバスのシュートを中心に、

オフェンスのテクニックを紹介しています。

基本的な技術からドリブルや

フェイントを狙うテクニックまで、

さまざまな種類を順序良く

身につけることができます。

またチームプレーで攻撃するテクニックや、

オフェンスのスキルを高める練習も

知ることができるので、

得点能力がアップします。

最初から読み進めることが理想ですが、

「ここが気になる」

「どうしてもマスターしたい」

項目があれば、

そこだけをピックアップすることもできます。

ページに表示されている二次元コードを読みとることで、

お手本の動画もチェックできます。

参考にしてテクニックをマスターしてください。

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

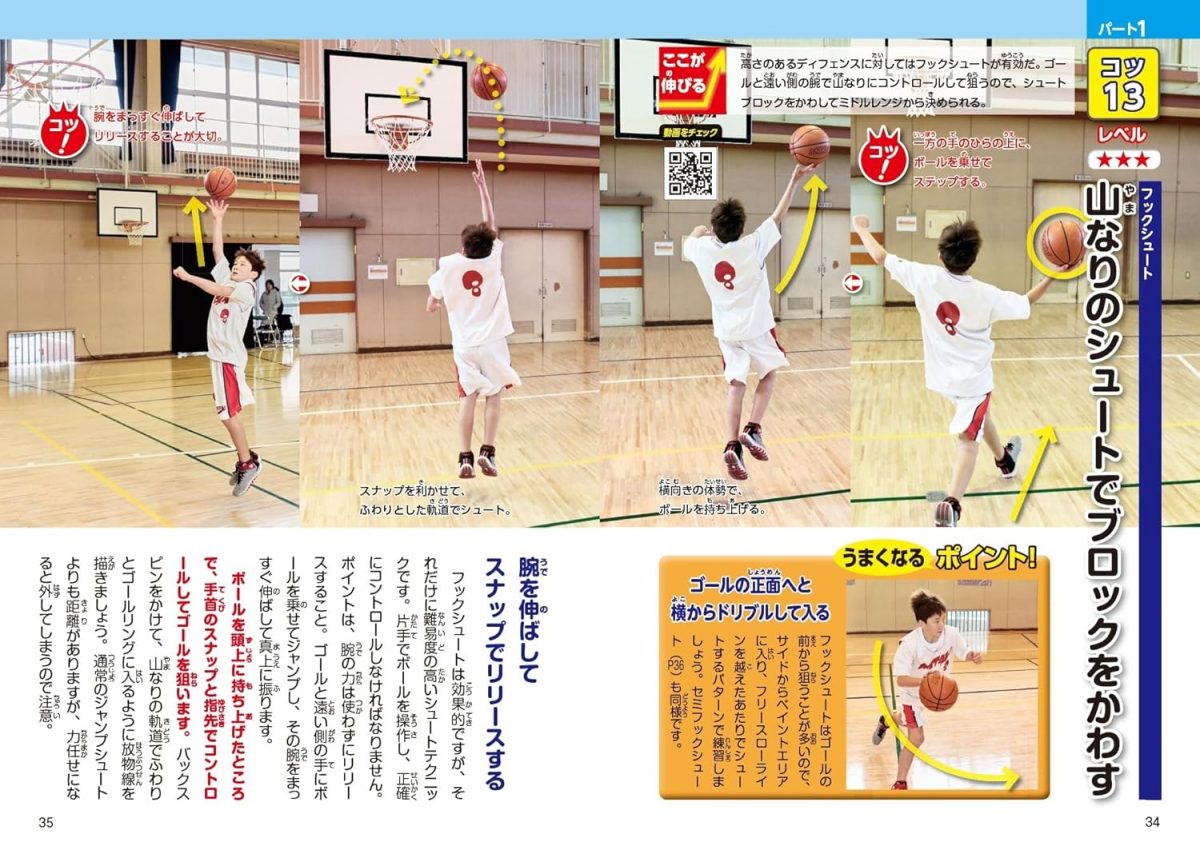

☆PART1 シュートテクニック

* ヒジとヒザを動かして両手でシュート

* ボールを高い位置から片手でシュートする

* 実戦的なミドルレンジのシュートを習得

* バックボードを活用してゴールを狙う

* ボール下に入り高い位置でリリース

・・・など

☆PART2 ドリブル&フェイントシュート

* しっかりとまってシュートに持ち込む

* 外から内のステップで抜く

* 空中で体をひねるステップで切り込む

* ボールを持ち替えてディフェンスを抜く

* 前後の揺さぶりでスペースを作る

・・・など

☆PART3 コンビネーションシュート

* もらい足でスムーズにパス交換

* スクリーンを正しくセットする

* マークを外してノーマークを作る

* トップの選手をフリーにして攻める

* ドリブルスクリーンでマークを外す

・・・など

☆PART4 オフェンス能力アップトレーニング

* 高く上げたボールをバウンドさせてとる

* ボールを手で正確に扱う

* ドリブルに別の動作をプラスする

* ボールミートから素早くシュートする

* トップとコーナーからシュートする

・・・など

☆PART5 オフェンス戦術を学ぶ

* 1対1が戦術のメインになる

* スペースを使って攻めることがセオリー

* 安全性の高い速攻で攻撃をしかける

* 後ろからスペースに入って第二次攻撃

※ 本書は2019年発行の

『もっとシュートが決まる! 小学生のミニバス オフェンス 上達のポイント50』を基に、

新たに動画コンテンツの付与と、

内容の確認と必要な修正、

書名・装丁の変更を行い新たに発行したものです。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本