中高生のための 短歌のつくりかた 詠みたいあなたへ贈る40のヒント

3月 2nd, 2023 Posted in コツがわかる本, ジュニア, 中学生向け, 学習 | 中高生のための 短歌のつくりかた 詠みたいあなたへ贈る40のヒント はコメントを受け付けていません

★ 心が動いた瞬間を、

三十一音で表してみませんか?

★ 短歌のきほんから表現力の身につけかたまで。

★ 気もちを言葉にする方法をやさしく解説します。

★ コツがわかればもっと上手くなる!

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

短歌でなくても良いのです。

などと書いたらおかしいですよね。

「詠みたいあなたへ」なのに。

でも、私はそう思います。

短歌でなくても良い。

何かしてみたい、何か始めてみたいという、

その気持ちが大切だからです。

何であってもしてみること、

若いうちに手を伸ばしてみることは、

あなたのこれからの人生の

少し先になるかずっと先になるかわかりませんが、

必ず良かったと思える日が来ます。

大人になりきってから手を伸ばすよりも、

ずっと自由に柔軟に、自分の引き出しを増やせます。

その上で、短歌にはお勧めできるポイントが

たくさんあるので、それを改めて紹介します。

まず、紙と筆記用具があれば準備が整うことです。

スマホのメモ機能を使うひともいます。

思いついたら即、実行できます。

内容は思いついたどんなことでもOK。

どんなにたくましい想像力でも、

五七五七七という形は受け止めることができます。

未来への意志をうたうことも、

逆に過去を言葉に蘇らせることも出来るのです。

次に、すでに他にやっていることがあっても、

準備もいらない短歌ですから、それを邪魔せず、

ふたつのことだって出来ます。運動をしていて、

そこで生まれた思いを詠み込む、

なんて洒落た形で両立も可能です。

そして、成果を試す機会が案外あること。

自分の書いたものがある程度の水準に達しているのか、

作っているうちに考えるようになったら、

新聞や雑誌の短歌の投稿欄や、

学生の部のある短歌のコンクールに

応募すると良いでしょう。

こんな手軽に専門家の目に判断をしてもらえる

ということも、作歌の励みになるはずです。

短歌でなくても良いけれど、短歌だったら

こんなに道を広げやすいです。

その道の水先案内人の役目の本書です。

さあ、一緒に歩いてゆきましょう。

鈴木 英子

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 第1章

短歌の基本編(ルール)

* 短歌とは「あなた」です

* 短歌の歴史を知ろう

* 音数の数え方を知ろう

* さまざまな韻律のパターンを知ろう

・・・など

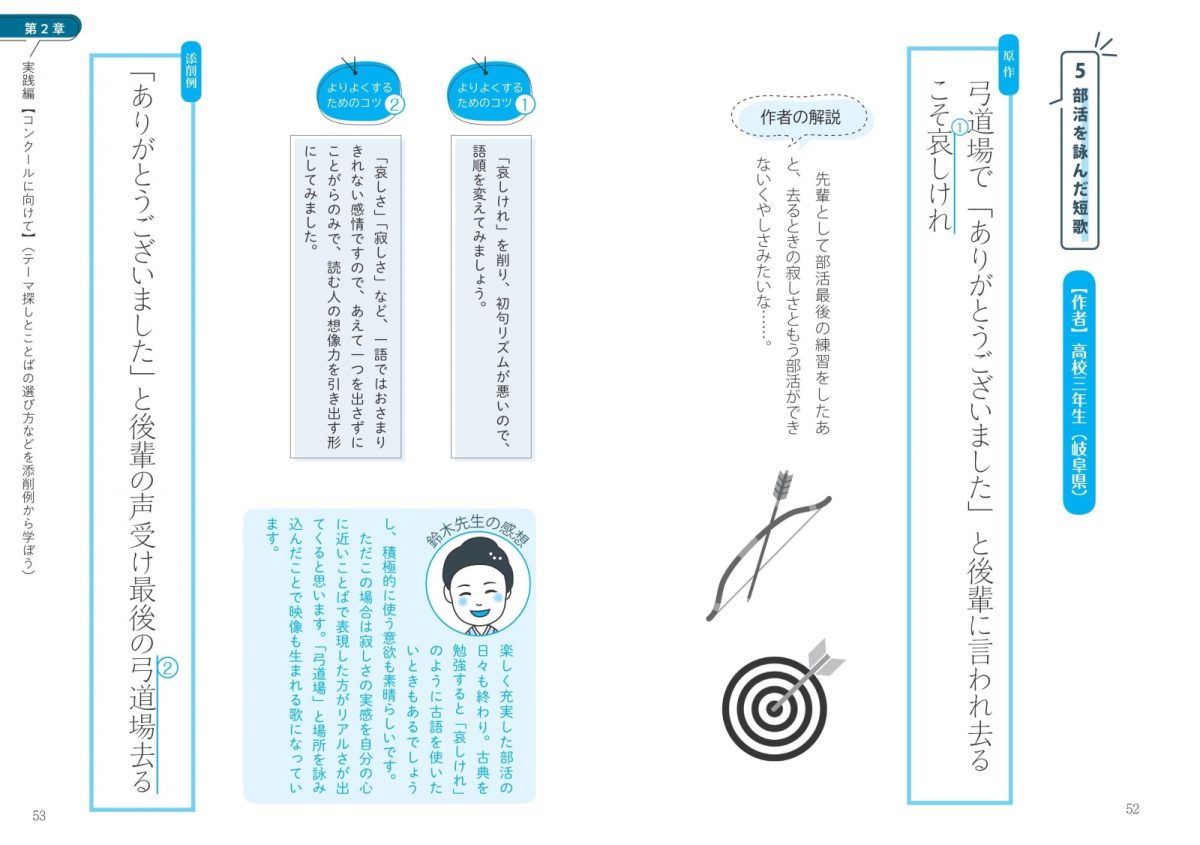

☆ 第2章

実践編【コンクールに向けて】

* 素材集めをしよう

* 焦点を一点に絞ろう

* 着想から作品にするまでの流れを知ろう

* テーマが与えられているときは

・・・など

☆ 第3章

上級編 表現力向上のヒント

* 読み手の関心を深める「取り合わせ」を

うまく使おう

* 歌に心地よいリズムを与える「リフレイン」を

うまく使おう

* 読み手に伝わる表現法を考えてみよう

* 特有のイメージが伝わる固有名詞を

効果的に使おう

・・・など

☆ 第4章

上達するための楽しい習慣

* 名歌鑑賞をして感性、表現力を磨こう

(監修者おすすめの歌人、短歌)

* 吟行に出かけよう

* 歌会に参加しよう

* 短歌日記を書こう

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本