バスケットボール 勝利につながる体づくり 「走・跳・技」に効くフィジカルパフォーマンスマネジメント

6月 14th, 2022 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, スポーツ, 一般 | バスケットボール 勝利につながる体づくり 「走・跳・技」に効くフィジカルパフォーマンスマネジメント はコメントを受け付けていません

★ 理論に基づいたトレーニングメソッドで

最高のパフォーマンスを発揮できる!

★ コンディショニングの考え方から発展トレまで。

★ 正しく質の高い鍛え方で

プレーの総合力を高める!

★ ケガをしない強さと

柔軟な可動域を身につける。

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

私は川崎ブレイブサンダース(東芝ブレイブサンダース含め)に

在籍して12 年になります。

当初、若い時期に大きな怪我をしてしまい、

プロになってもその痛みを抱え、

テーピングを巻きながら頑張っているような

選手がいることがとても気になっていました。

2016年にBリーグができて、

トップレベルの意識はかなり変わってきましたが、

アマチュアでコンディショニングに

フォーカスして取り組んでいるチームは、

依然として多くありません。

川崎ブレイブサンダースのユースチームでは、

コンディショニング重視の試みを行っています。

もちろん、U18やU15、さらに年齢ごとに

取り組む内容は変わっていきますが、

トレーナーの指導により、

正しい身体づくりに関する理解を深めています。

これらがパフォーマンスの向上だけでなく、

怪我や痛みで練習できないなどのリスクを

軽減しています。

どれほど技術が高くても、

怪我ばかりしていては一流選手にはなれません。

当然、本書で紹介していることをやれば、

急にシュートが入るようになったり、

スピードが速くなったりするわけでもありません。

しかし、若い時期から地道に少しずつ積み上げていくことで、

上のカテゴリーに上がったときに

大きく花開かせてあげたい、

というのが私たちの願いです。

バスケットボールが上手になる、

良い選手になるための近道はありません。

プレーを楽しむこととは別に、

本書を通して、コツコツ努力すること、

焦らずしっかり身体を休ませることの

大切さを知っていただけると幸いです。

川崎ブレイブサンダース

吉岡 淳平

フィジカルパフォーマンスマネージャー

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ PART1

コンディショニングの考え方

* コンディショニングは4つの要素から成り立つ

* 理解と実践、評価のサイクルで継続する

* ケガを防止して質の高い練習を継続する

* ケガの原因をしっかり探って再発させない

* アスリートの身体へと変化、進化する

・・・など

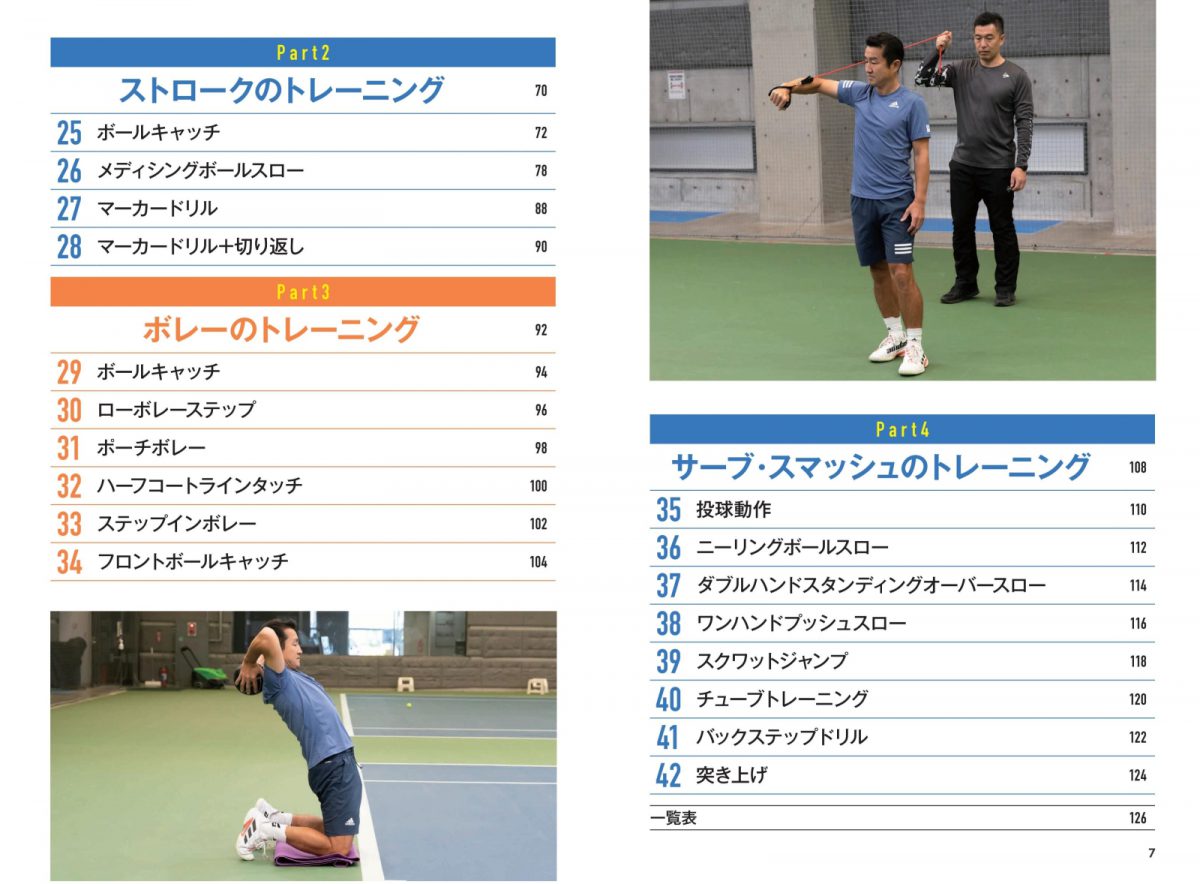

☆ PART2

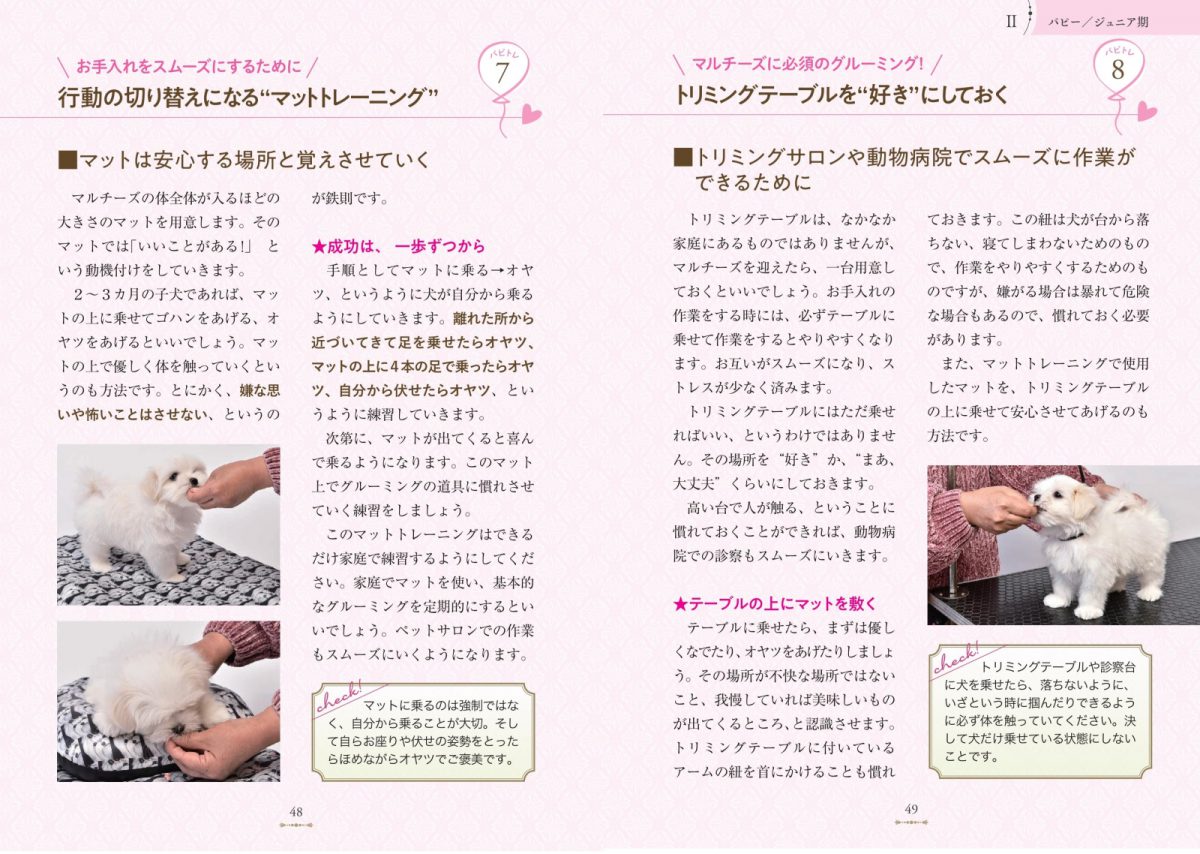

フィジカルムーブメントでケガをしにくい身体を手に入れる

* 胸椎を反って前後の動きを出す

* 全身で文字を作り肩甲骨の動きを出す

* 体幹と連動させて股関節を動かす

* 足首と膝を安定させてしっかり立つ

* 足裏全体で地面を押して足首を鍛える

・・・など

☆ PART3

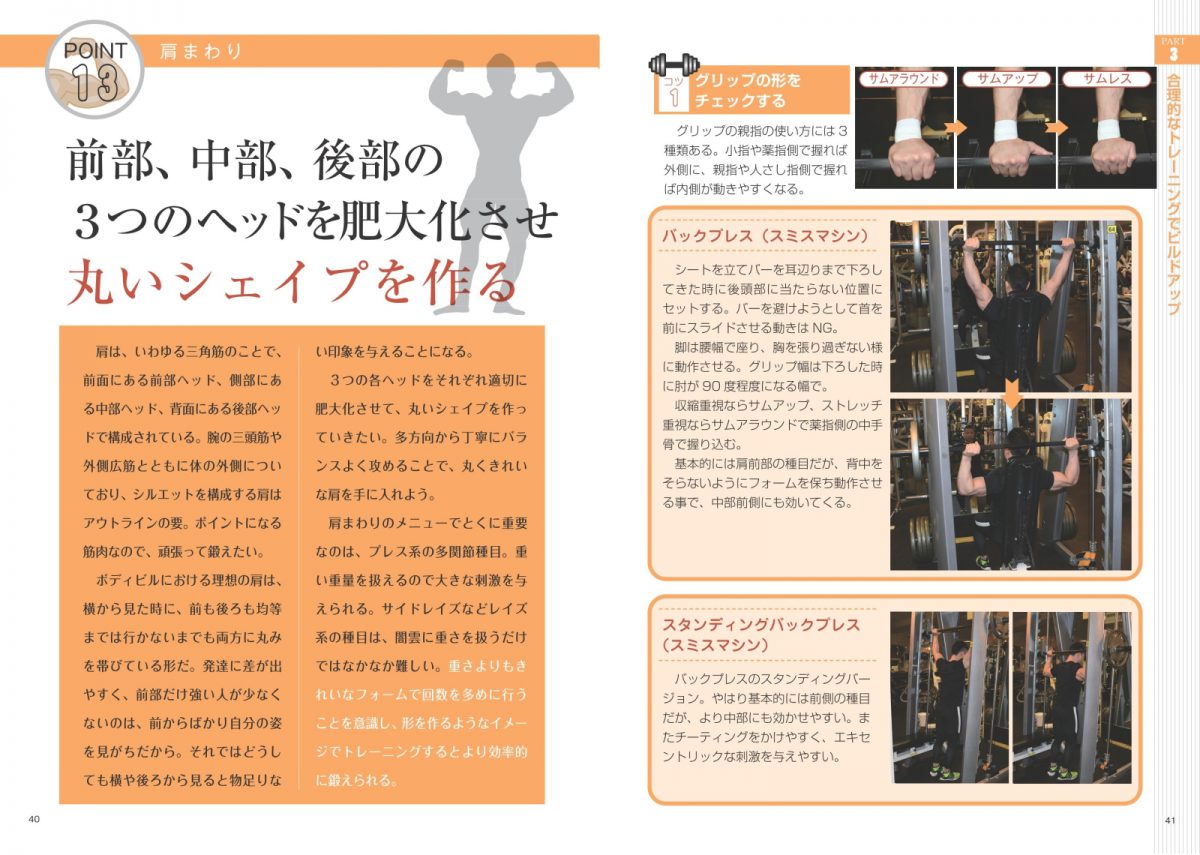

ストレングストレーニングで「バスケ筋」を鍛える

* 成長に合わせて負荷を徐々に高める

* 筋力アップで安定的な下半身をつくる

* 上半身の大きな筋肉を稼働させる

* 下からの力を上に瞬間的に伝える

* 肩甲骨を稼働させて身体を引き上げる

・・・など

☆ PART4

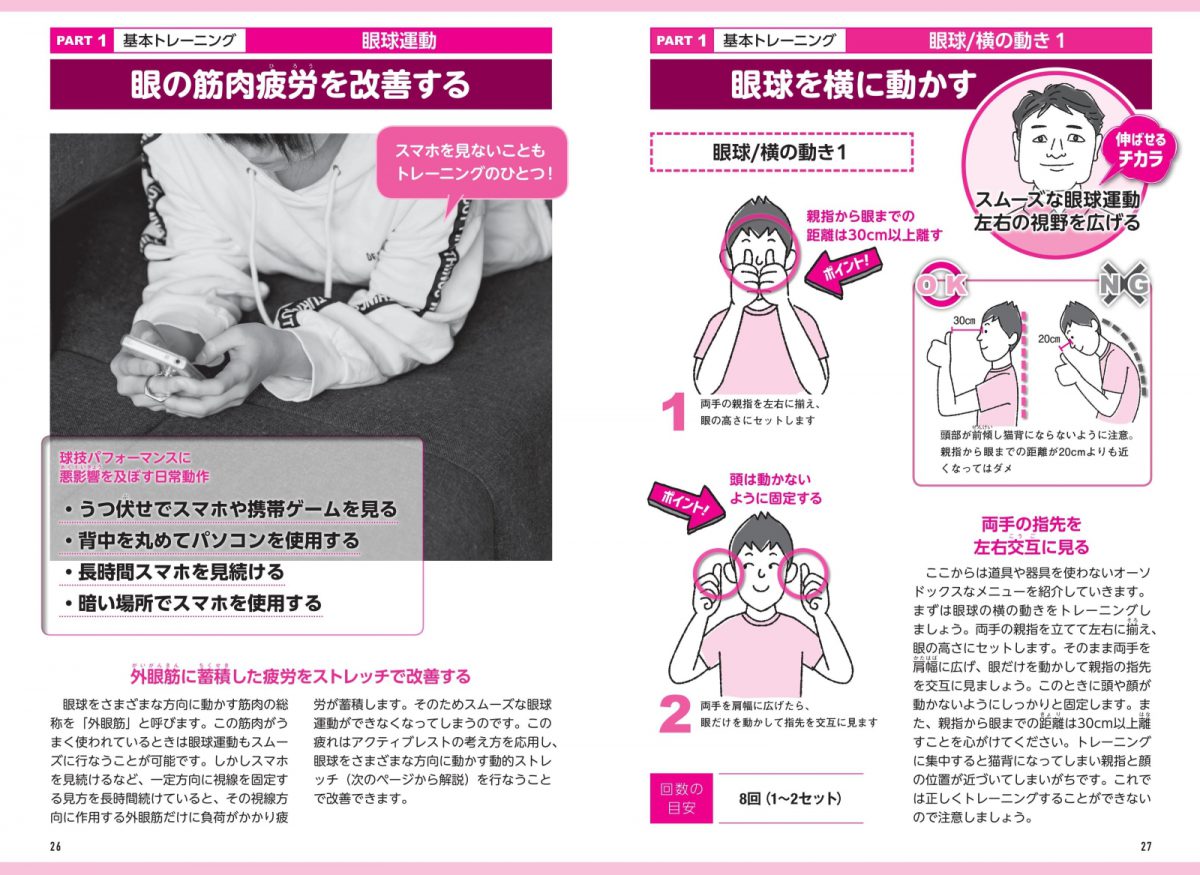

コートフィットネスを高めて自由自在に走りまわる!

* 低い姿勢で横移動してピタリと止まる

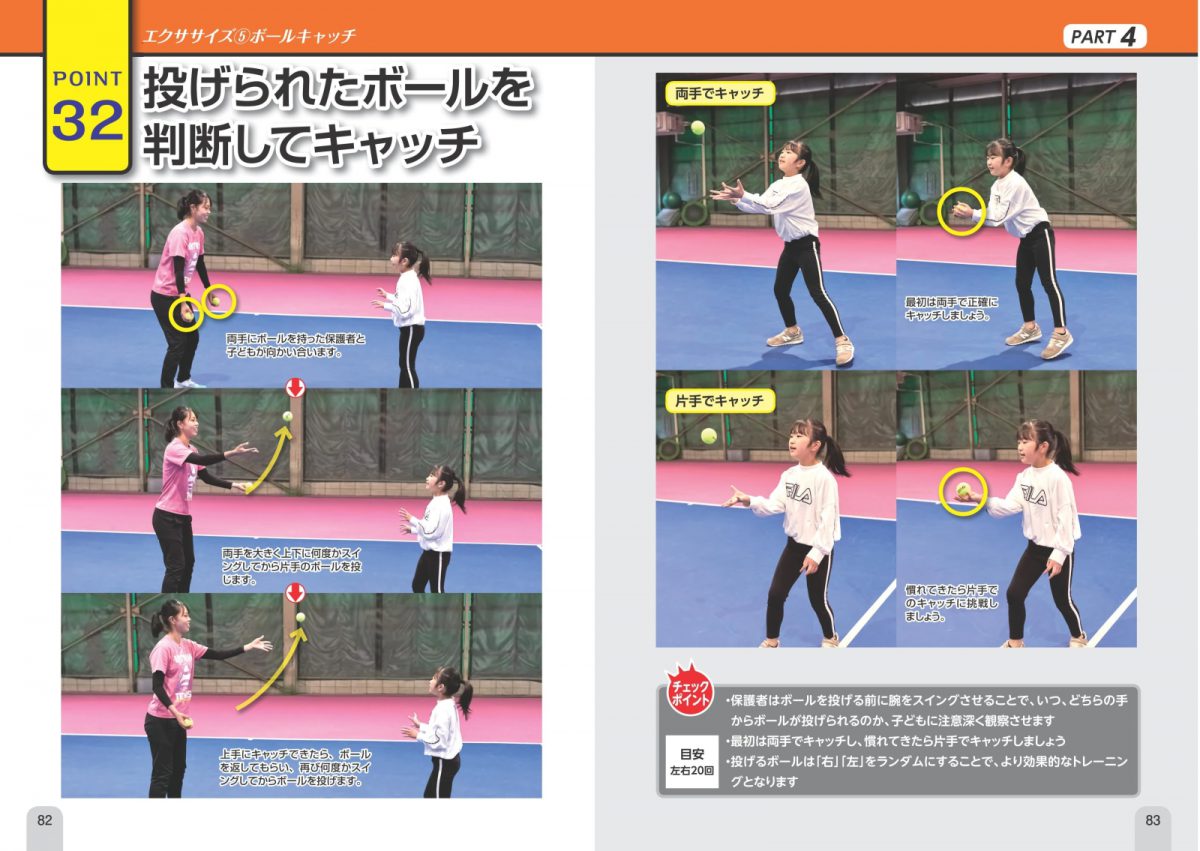

* 下半身のパワーを投げるボールに伝える

* 当たった後の相手の動きに対応する

* 股関節まわりの筋肉を使って遠くに跳ぶ

* 初速のスピードを上げて加速して走る

・・・など

☆ PART5

バスケットボール選手の食事

* 食事をトレーニングの一部と考える

* 食品それぞれの役割を理解する

* 適量をバランスよく摂取する

* タイミングに応じた栄養素を摂取する

* トップチームの食事

・・・など

☆ PART6

正しいリカバリーでコンディションを向上する

* ゲーム&トレーニング後に行い疲れを残さない

* できるだけ8時間の睡眠を確保して休息する

* 深部体温を理解して睡眠の質を向上する

* 睡眠の質を向上させて心身の調子を整える

* 体心技を整えて練習成果を試合で出す

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本