フェレット飼育バイブル 長く元気に暮らす 50のポイント

8月 4th, 2021 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, ペット, 趣味・実用 | フェレット飼育バイブル 長く元気に暮らす 50のポイント はコメントを受け付けていません

★ フェレットと充実した時間をすごすために

知っておきたいヒントが満載!

★ いつまでも仲よく、

快適に暮らすコツがこの一冊でわかる。

★ おうちに迎える準備から、

スキンシップの方法、季節・ライフステージ別の

お世話の仕方まで。

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

近年、エキゾチックアニマルと呼ばれる

動物たちを飼育する人が増加しています。

エキゾチックアニマルとは、

「犬猫以外でペットとして飼育される動物」

を指しています。これから紹介するフェレットも

エキゾチックアニマルのひとつです。

フェレットはもともと野生には存在せず、

ヨーロッパに生息するヨーロッパケナガイタチや

ステップケナガイタチを人が長い年月を

かけて家畜化した動物です。

エキゾチックアニマルと言うと

原種や野生種が多い中、オオカミから犬、

ベンガルヤマネコから猫と同じ立ち位置の

大変飼育に向いたペットになります。

フェレットはその黒目がちな目、

美しい被毛、活発で明るい性格、

1キロ程度になる大きさなど他の小動物にはない

たくさんの魅力を持ち合わせています。

その一方、歳をとってくると、

さまざまな病気に罹患しやすく、

高齢になると動物病院に通う機会が

増えていくことがあります。

飼育にはしっかりと愛情をもって、

末永く付き合っていく覚悟が必要です。

我が国では、ペットとしてのフェレットの歴史は

30年程で、犬猫と比べても

食事や病気などを含め情報がとても少ないのが現状です。

本書制作にあたり、フェレットをこれから飼いたい方や

すでに飼われている方に向け、

今までわかっていること、

飼育管理から最期の看取りまで

50のポイントを1冊にまとめました。

本書をきっかけにフェレットが健康で

長生きできる一助になれば

監修者としてこれほど嬉しいことはありません。

田向健一

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 第1章

フェレットとの暮らしの基本を見直そう

【お迎えの準備のポイント】

≪フェレットの基礎知識≫

* もう一度見直したいフェレットの特徴と注意点

* フェレットは天真爛漫で活発

≪お迎えの準備≫

* 個体選びは、健康で元気なことが大事

* 飼い主が飼育に慣れていないうちは単頭飼育で

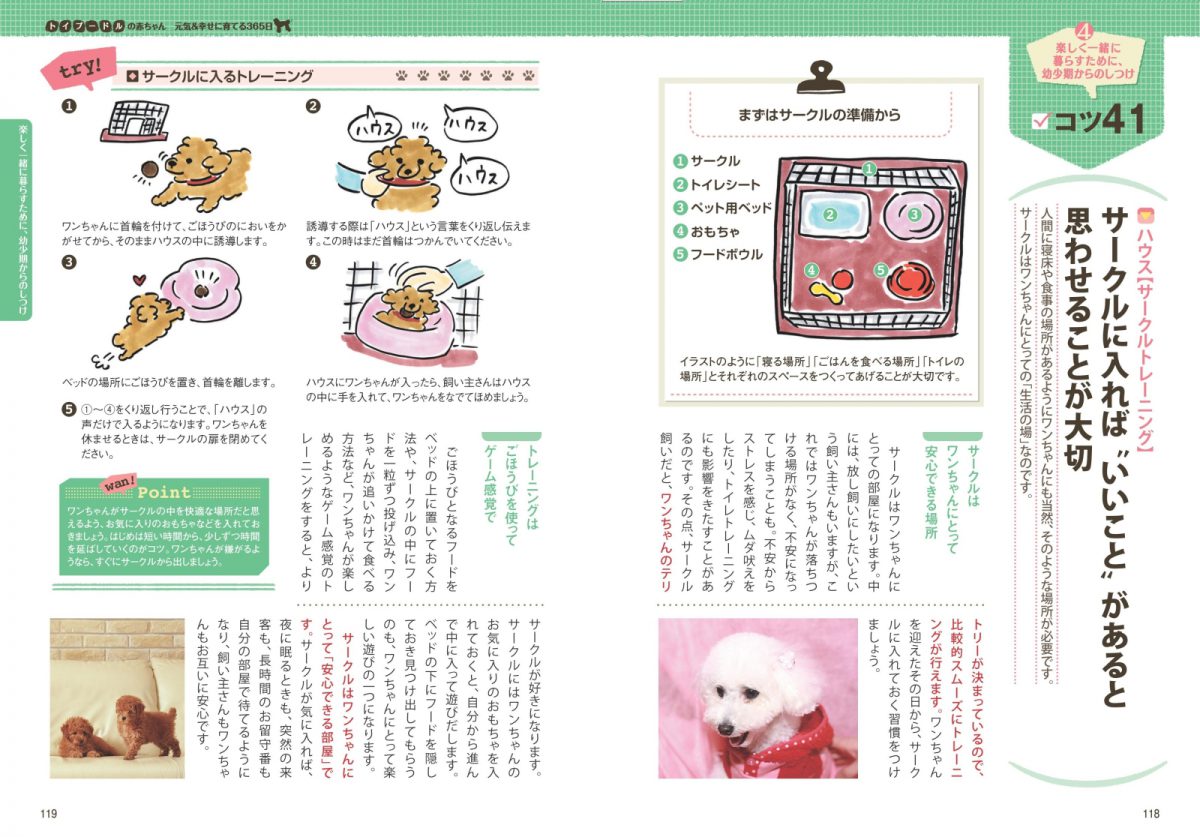

* 居心地が良くなる飼育グッズを選ぼう

・・・など

☆ 第2章

お迎え・お世話の仕方をおさえよう

【家に迎えたあとの飼育のポイント】

≪お迎え≫

* 子どもとふれあわせる際は注意が必要

≪飼育のポイント≫

* 汚れることが多いケージ内の掃除は毎日が基本

* 給水皿よりも給水ボトルがおすすめ

* 健康チェックは毎日怠らずに行おう

≪発情時の行動と対応のポイント≫

* ノーマルフェレットの繁殖について知っておこう

・・・など

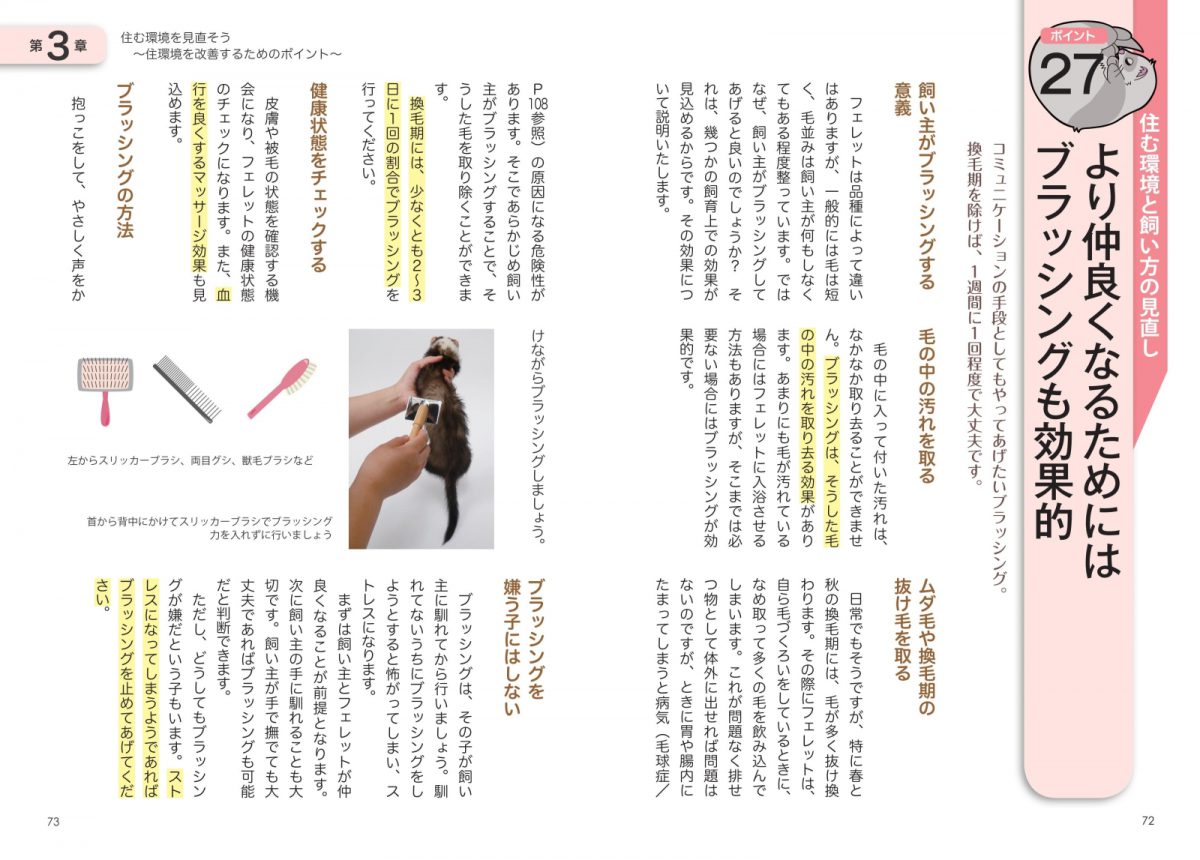

☆ 第3章

住む環境を見直そう

【住環境を改善するためのポイント】

≪住む環境と飼い方の見直し≫

* 耳や歯の汚れをきれいにしてあげよう

* 爪は1ヵ月に1回は切ってあげよう

≪お留守番≫

* 飼い主が一時的に世話ができなくなった時の対処法を心得ておこう

≪四季に合わせた環境づくり≫

* 春は気温の寒暖差に気をつけよう

≪脱走対策≫

* 脱走したことがわかったときの探し方をおさえておこう

・・・など

☆ 第4章

ふれあいを楽しもう

【お互いもっと楽しい時間を過ごすためのポイント】

≪もっと楽しい時間を過ごすために≫

* 鳴き声から感情を読み取ろう

* よくするしぐさや行動から感情を読み取ろう

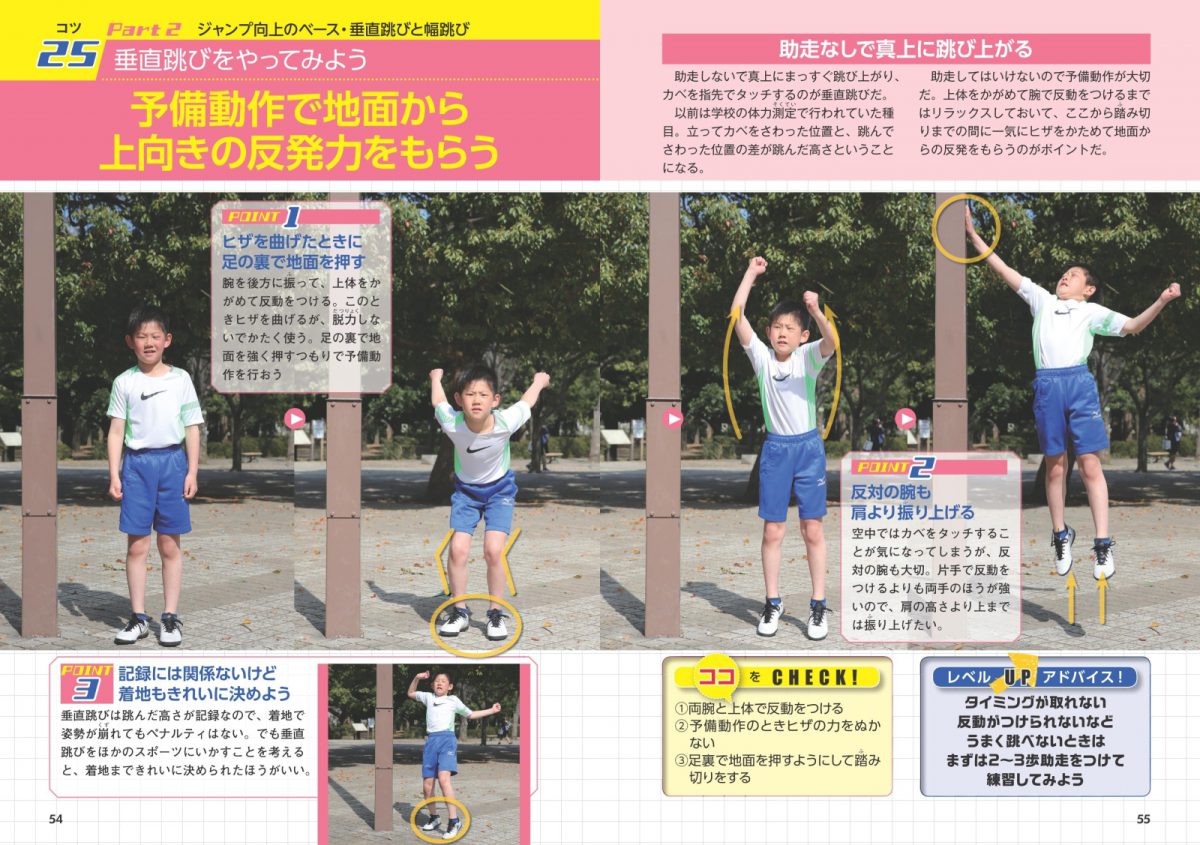

* 室内遊びは落下や異物の飲み込みに注意しよう

* もっと仲良くなれる楽しい一緒の遊び方を知ろう

* 野外の散歩は安全対策が大事

・・・など

☆ 第5章

高齢化、健康維持と病気・災害時等への対処ほか

【大切なフェレットを守るポイント】

≪病気の予防≫

* 定期的に予防接種を受けさせよう

≪病気への対処法≫

* 病気やケガの種類と症状を知っておこう

≪病気やケガへの対処法≫

* 動物病院を受診する際には運び方に注意

≪シニアフェレットのケア≫

* できるかぎりストレスフリーな生活環境を整えよう

≪災害時の対応≫

* 避難生活に必要なアイテム・ルートなどの準備は必須

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本