試合で勝てる!小学生のドッジボール 上達のコツ 新装版

9月 8th, 2021 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, スポーツ, 児童, 趣味・実用 | 試合で勝てる!小学生のドッジボール 上達のコツ 新装版 はコメントを受け付けていません

★ 全国制覇チームが実践する

必勝テクニックを紹介!

★ レベルアップに最適な練習法から応用戦術まで。

★ 豊富な画像と解説でよくわかる!

★ 力強く正確なスローイングでヒットさせる!

★ 弱点のない確実なキャッチを身につける!

★ チャンスを作り出す巧みなパスをねらう!

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

ドッジボールの楽しさは

「いつでも、どこでも、誰とでも」できること。

体の小さな子も、大きな子も、男女一緒にできるのも、

ドッジボールの魅力です。

日本では、やったことのない人はいないくらい、

おなじみのスポーツです。

ドッジボールは、本気でボールをぶつけ合うスポーツです。

だから、本気でボールをとるし、

本気でボールをよけます。

勝利のためには、本気で仲間を守り、

本気で力を合わせることが必要です。

たった5分、されど5分の勝負。

限られた時間内に、奇想天外な、

人とボールの動きに、ワクワク、

ハラハラさせられます。

うれしいときは、思わず雄叫びが出るし、

悔しいときは、はいつくばって涙を流すこともあります。

本気の勝負だからこそ、味わえる感動があるのです。

ぜひ、ドッジボールに全力で取り組んでみてください。

また、元気いっぱいに、真剣にとり組む子どもたちを見守り、

サポートする、親御さんの役割もとても重要です。

応援団の一体感を楽しみながら、

子どもたちの本気の姿を見届け、

一緒に感動しましょう。

サザン’97

監督 都竹 真有美

コーチ 都竹 真一郎

◆◇◆ 日本ドッジボール協会からのコメント ◆◇◆

ドッジボールを愛する皆さん、

日本ドッジボール協会が推奨する

ドッジボールの本格的な指導書ができあがりました。

この本では、小学生全国大会優勝経験のあるチーム「サザン’97」が

実際に行っている練習方法をそのまま紹介しています。

基本的な技術やワンランク上の技術、

チーム戦術の理解に役立つ情報を

皆さんのためにたくさん取り上げてくれました。

選手やチームの課題や課題に対するアプローチの方法は様々です。

掲載されている練習方法の目的や効果を理解し、

同じ練習を行うだけでなく、

自分にあった練習方法を創り出し、

ドッジボールが上達できるように取り組んでみてください。

この指導書をきっかけに、

これまで以上にドッジボールを好きになった皆さんと

全国大会で会えることを楽しみにしています。

一般財団法人 日本ドッジボール協会

指導委員長 岩見 喜市

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 強いチームをつくるためのドッジボール3つの極意

* 正確にキャッチして、素早くパスを回し敵を混乱させる

* アタマと体をフルに使って敵がとれない速い球を投げる

* 気持ちをひとつにボールに向かう全員ドッジの魂

・・・など

☆第1章 基本技術

* オーバースローで投げる

* サイドスローで投げる

* 速い球を投げる

* ハンドキャッチ

* 動いてハンドキャッチして、すぐ投げる

・・・など

☆第2章 オフェンス

* とりにくい場所にボールを投げる

* スローパスを投げる

* アタックのコース

* 中央にまっすぐ走り込んで、クロス

* クロスに走り込んで、逆クロス

・・・など

☆第3章 ディフェンス

* ディフェンスの基本のターン

* スルーパスのよけ方

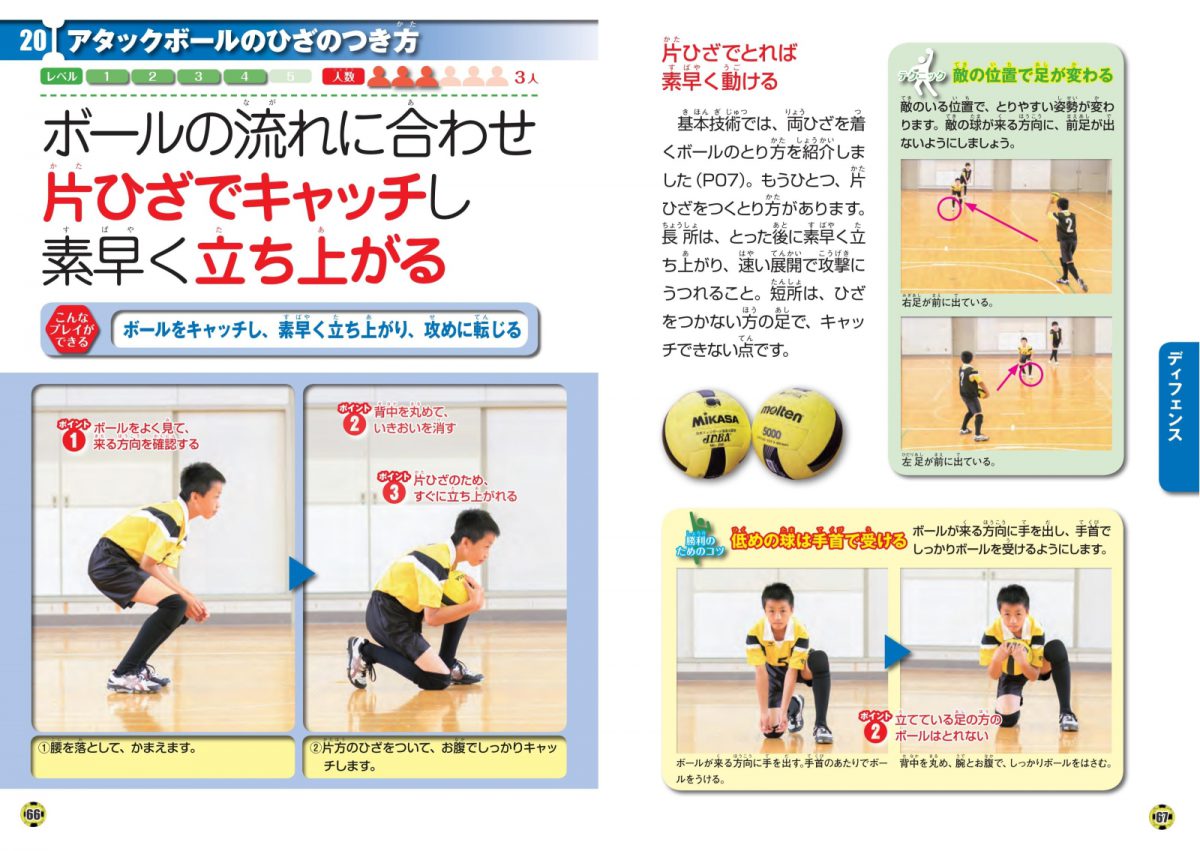

* アタックボールのひざのつき方

* 3人で守るディフェンス

* 一文字フォーメーションの基本配置

・・・など

☆第4章 フォーメーションの練習法

≪攻撃パターン≫

* 基本の展開

* 外野2人以上の展開

* センターバックされたとき

≪守備パターン≫

* 敵エースが剛速球のとき

* スルーパスを多く使うチーム

≪ピンチパターン≫

* ラスト30秒1点負け

* 中心のディフェンダーがいない

・・・など

☆第5章 ドッジボール上達の道

* 上手なプレイヤーになるには

* 強いチームを作るには

* 練習と試合について

・・・など

※本書は2015 年発行の

『試合で勝てる! 小学生のドッジボール 上達のコツ』

の装丁を変更し、新たに発行したものです。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本