動画付き 魅せる新体操 フープ&ボール上達BOOK

3月 28th, 2025 Posted in コツがわかる本, ジュニア, スポーツ, ホーム最新刊, 児童 | 動画付き 魅せる新体操 フープ&ボール上達BOOK はコメントを受け付けていません

★ トップチームに学ぶ。

★ 技術と表現力を高めるポイント!

★ 点数への意識、演技構成やつなぎの動きまで。

★ 種目の強化に役立つコツが

映像と詳しい解説でよくわかる!

◇◆◇ 本書について ◇◆◇

五輪競技でもある新体操は、

本番の演技だけを見れば華やかで女子の

「あこがれのスポーツ」だとよく言われます。

しかし、現実は、日々の練習はかなり地味な繰り返しであり、

それも、今の新体操では求められるものが多いため、

「ならいごと」として楽しむだけならともかく、

競技を志すとなるとかなり練習量も多くなります。

はじめのうちは、できなかったことが

できるようになる喜びがあるから、

頑張れると思います。

ところが、ある程度技術がついてきて、

試合に出るようになると、

練習に費やした時間のわりには結果が出ない、

という時期がやってきます。

それでも、練習環境に恵まれ

十分な指導を受けることが出来れば、

成長に応じた成果が見られるでしょう。

しかし、新体操が大好きで、

「もっとうまくなりたい!」

という思いをもちながら、

どこを直せばよいのか、

どこを伸ばせばよいのかがわからなくなっている。

そんな人は今でも多いのではないかと思います。

ひたすら練習すればいつかは上達すると

信じている選手も多いと思います。

しかし、今は様々な情報をいろいろな手段で

誰もが手にできる時代です。

疑問があれば自ら動いて知識を

手に入れることも可能です。

「もっとうまくなりたい!」

と思う選手たちにとっての

一助になれば幸いです。

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆ Part1

フープ操作の基本を身につける

* フープの基本「持ち替え」を

自由自在に操作するための基礎トレーニング

* 正確なコントロールの礎

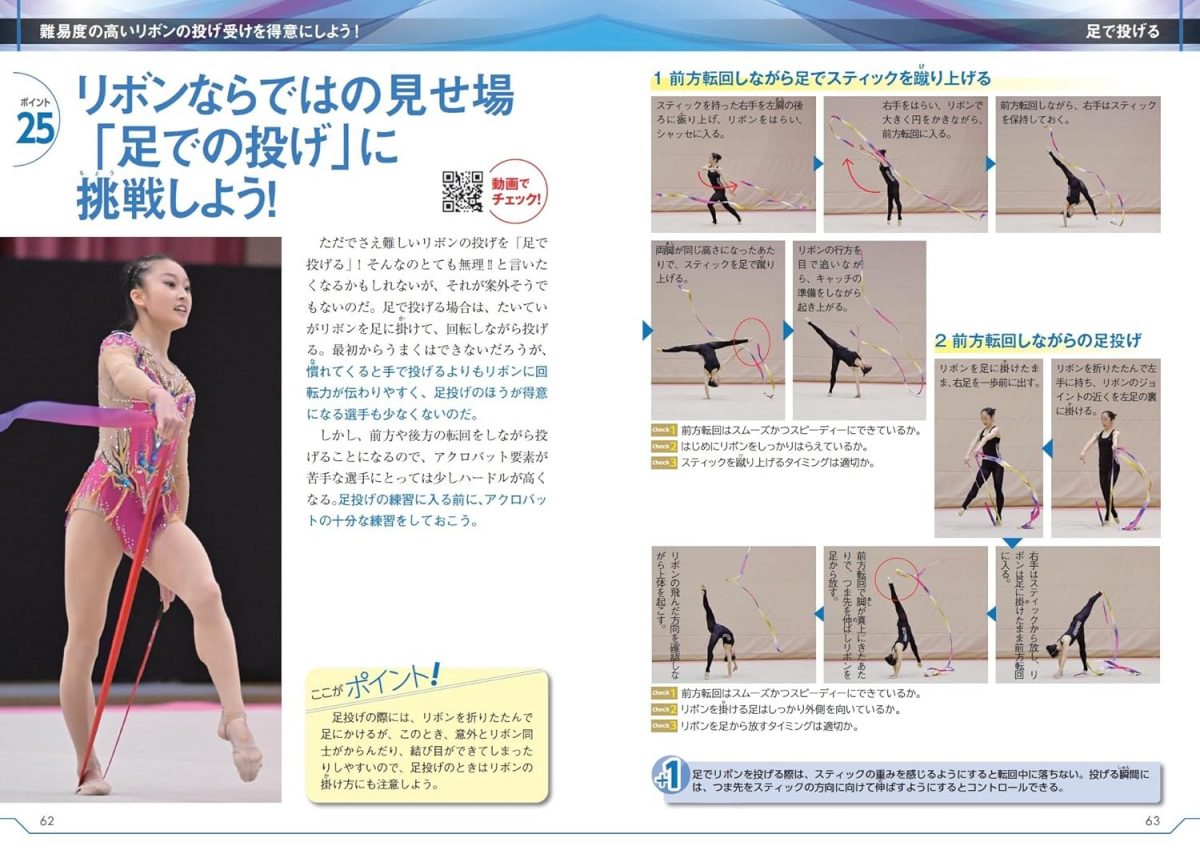

「投げ受けの基本」をマスターしよう!

・・・など

☆ Part2

フープ操作の要・投げ受け完全マスター!

* 実施減点されない「基本の投げ受け」を

完璧にマスターしよう!

* 「手で投げる」のバリエーションを増やそう!

・・・など

☆ Part3

フープの基礎技術を完全マスター!

* 腕や背中を通る「長いころがし」は

正確&なめらかをめざす

* 投げ受けと組み合わせれば加点にもなる

「くぐり抜け」を使いこなす

・・・など

☆ Part4

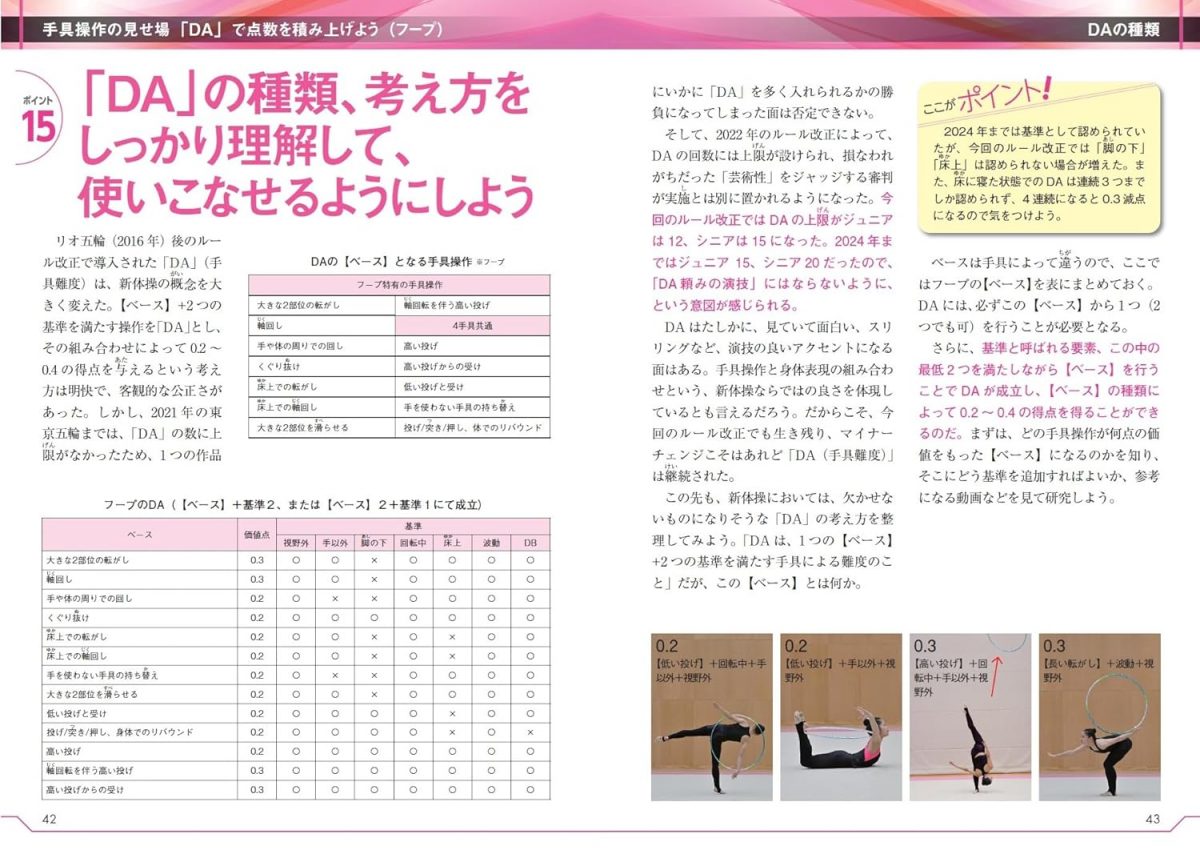

手具操作の見せ場「DA」で点数を積み上げよう(フープ)

*「DA」の種類、考え方をしっかり理解して、

使いこなせるようにしよう

* 意外と簡単なものも。

0.2のDAには怖がらずにチャレンジ!

・・・など

☆ Part5

ボール操作の基本を身につける

* 実施減点を減らす第一歩

「ボールの正しい持ち方」を確認しよう!

* 正確なコントロールの源

「投げ受けの基本」をマスターしよう!

・・・など

☆ Part6

ボール操作の要・投げ受け完全マスター!

* 基本だけど難しい「片手キャッチ」での

ミスを減らそう!

*「手で投げる」のバリエーションを増やそう!

・・・など

☆ Part7

「転がし」「突き」ボールならではの操作をモノにする

* 腕・胸を通る「長い転がし」は

正確&なめらかをめざす

* 背中・脚など、腕うで以外でも転がせる!

転がし名人になろう

・・・など

☆ Part8

手具操作の見せ場「DA」で点数を積み上げよう(ボール)

*「DA」の種類、考え方をしっかり理解して、

使いこなせるようにしよう

* 意外と簡単なものも。

0.2のDAには怖がらずにチャレンジ!

・・・など

☆ Part9

演技に手具操作をどう組み込むか、を考えよう!

* 基本的な「DB」とフープ操作の組み合わせ方

* 基本的な「S」とフープ操作の組み合わせ方

・・・など

☆ Part10

実際の作品をもとに演技の構成を学ぼう

*「DB」や「DA」をどう入れるか

実際の作品に学ぼう!

・フープ

・ボール

・・・など

☆ Part11

「A(芸術)」「E(実施)」の減点を減らす

*「A(芸術)」「E(実施)」は

どう採点されるのか理解しよう!

* 体や動きによるE減点をどう減らす

・・・など

☆ Part12

構成作りから作品を仕上げていく過程を知ろう!

*「やりたい難度、技」「できる難度、技」

「使いたい曲」をピックアップ

* 1つの演技をいくつかのパートに分けて

ミスなくできるまで練習する

・・・など

※ 本書は2019年発行の

『手具操作で魅せる! 新体操 フープ レベルアップBOOK』と

『手具操作で魅せる! 新体操 ボール レベルアップBOOK』を

再編集し、新たに動画コンテンツの追加を行うとともに、

1冊の形にして新たに発行したものです。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本

![12歳までの [慶應KPA式] 身体操作力アップ 実践ドリル マルチスポーツで伸びる!](https://www.mates-publishing.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/9784780428193.IN01-e1706686443264.jpg)