動画付き改訂版 仏像彫刻 表情・頭部・手・足 細部を美しく仕上げる

12月 27th, 2023 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | 動画付き改訂版 仏像彫刻 表情・頭部・手・足 細部を美しく仕上げる はコメントを受け付けていません

★ 手軽に再生できる動画と図解でわかりやすく解説!

★ 特徴的な形状の再現から種類による彫り分けまで。

★ 各部位の表現力を高めるポイントを抽出!!

◇◆◇ 監修者からのコメント ◇◆◇

木彫りの仏像彫刻というのは、千数百年にわたる歴史に

はぐくまれてきた日本独自の文化であり、

何世紀にもわたって、師から弟子へとその努力や

技術が受け継がれてきたかけがえのない

歴史遺産です。

何百年という時間をかけて育ってきた木に向き合い、

仏像を彫っていると豊かな木の香りに包まれ、

触れているだけで優しくあたたかい気持ちに心が

満たされるのを感じます。

仏像は1000年以上も昔から礼拝の対象として、

日本人の喜怒哀楽と密接にかかわりながら

発展してきました。

私たちのさまざまな思いを受け止めてくれる仏像を

自分の手で彫ることは、単に自分の時間を

そこに費やすという物理的な作業だけではなく、

うまいへたに関わりなく、自分の人生の一部をそこに込める

行為ではないかと私は考えます。

仏像制作は、慣れないとたいへんな作業に

思われるかも知れませんが、

実際に作品が完成した時の喜びはとても大きく、

何物にも代えがたいものです。

ひたむきに作品に向き合い、

心を込めて彫ることで、

誰でもその人らしい作品を作り出すことができます。

仏像彫刻は男女年代を問わず、

どなたでも始められるすばらしい趣味です。

ぜひ自らの手で、

仏像彫刻の奥深い世界に触れてみてください。

仏師 関 侊雲(侊心会 仏像彫刻・木彫刻教室代表)

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆第1章 [基礎編]制作する前に押さえておくこと

道具と材料の選び方と使い方の基本、仏像各部の寸法比率

* 必要な彫刻刀を揃える

・これだけは揃えたい基本の彫刻刀

* その他の道具を揃える

・その他の道具はできるだけ専門店で

使いやすいものを選ぼう

* 彫刻刀を正しく持つ

・彫刻刀は3 種類の持ち方を使い分けよう

・右手薬指と小指を材料に、

左手親指を刃に添えて彫る

・・・など

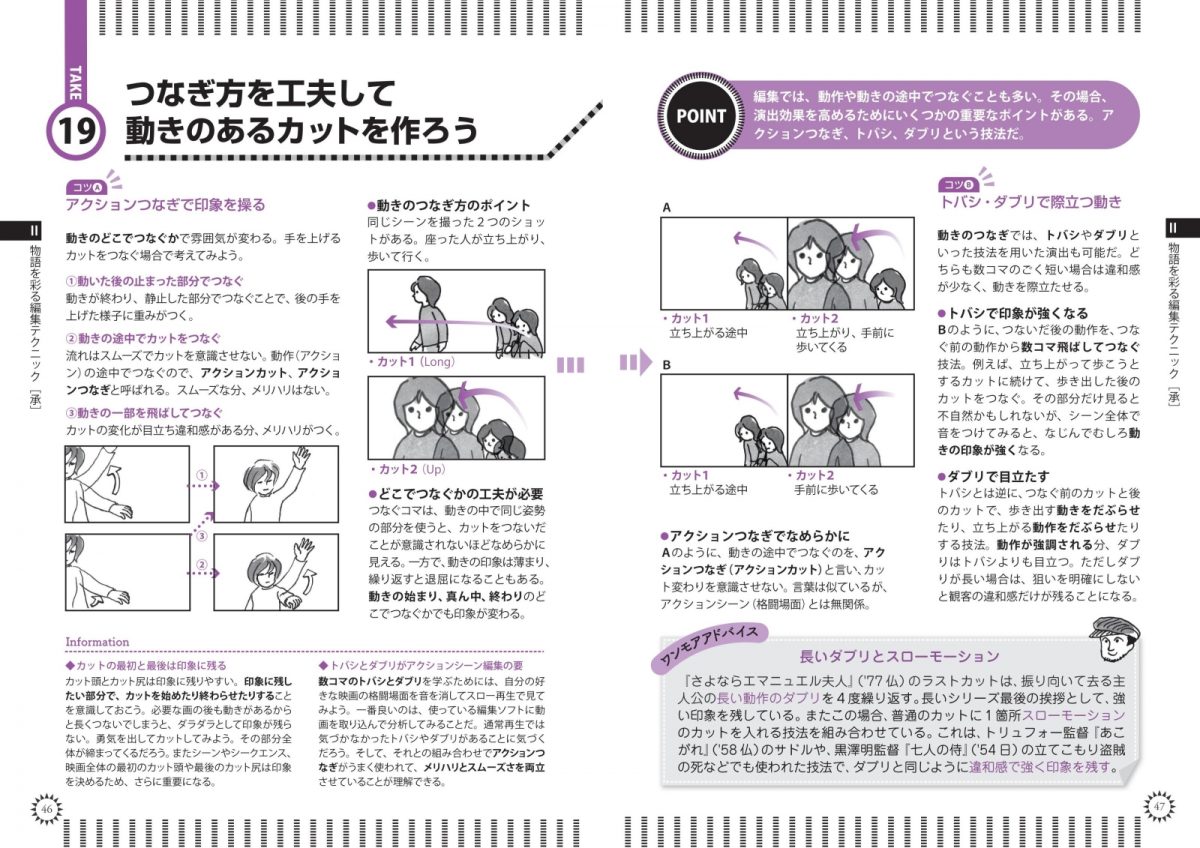

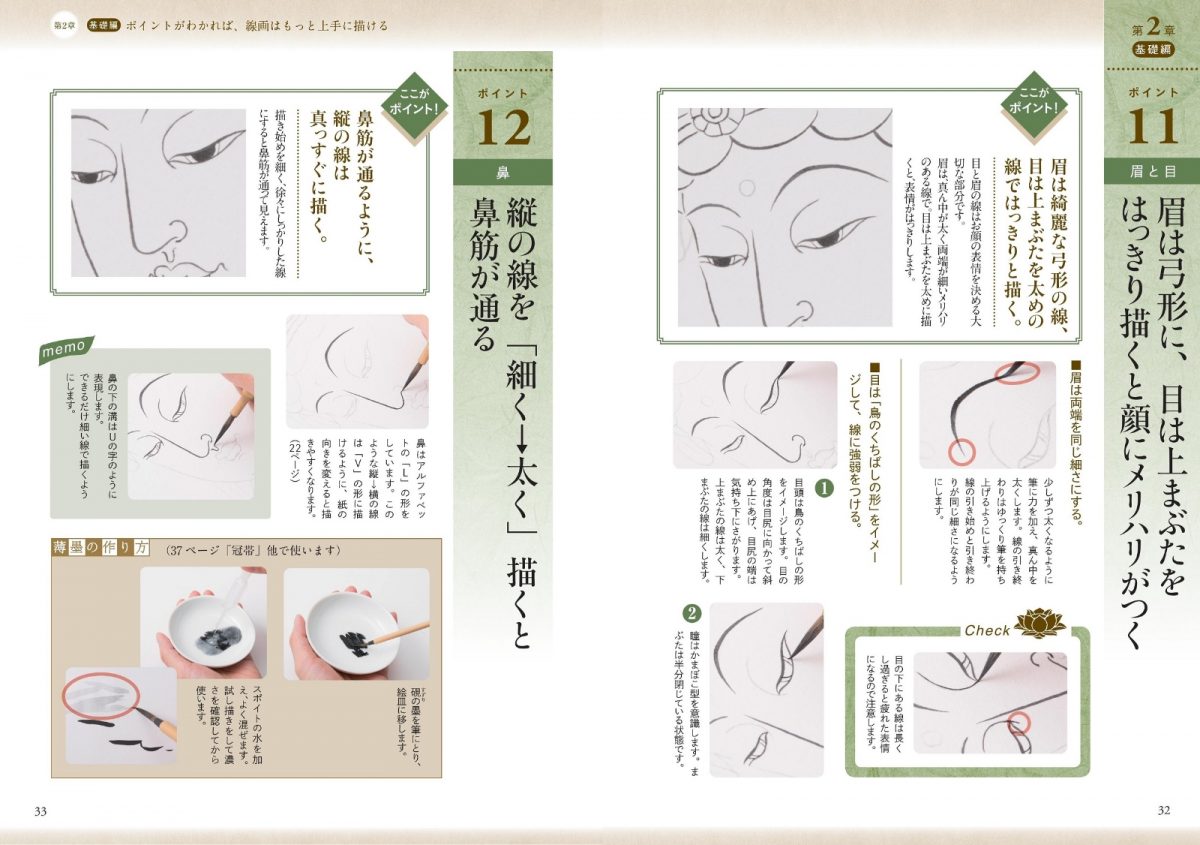

☆第2章 仏像の表情を形づくる

* 基本の顔の彫り方

・基本の顔の彫り方を知ろう

* 顔の各パーツを彫る

・額と眉毛と目の彫り方の基本を知ろう

・やさしい表情にするか険しい表情にするかを

決めよう

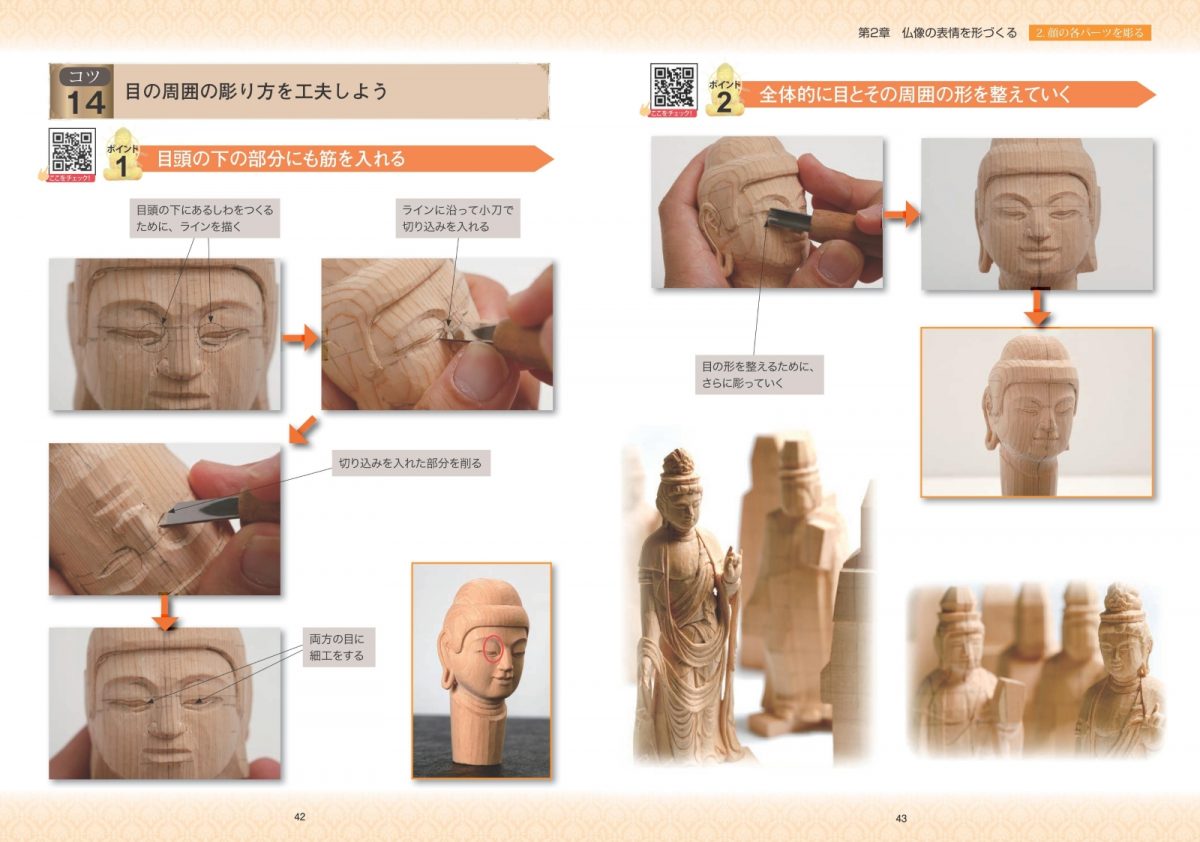

・まぶたと目の彫り方を工夫しよう

・目の周囲の彫り方を工夫しよう

・・・など

☆第3 章 頭部を彫る

* 宝髻

・宝髻の彫り方の基本を知ろう

* 螺髪

・螺髪の彫り方の基本を知ろう

・螺髪の彫り方を工夫しよう

・・・など

☆第4 章 手を彫る

* 各種の手の形の彫り方

・手の彫り方の基本を知ろう

* 施無畏印の彫り方

・指と指の間の隙間を空けるのは第二関節まで

* 来迎印の彫り方

・人指し指と親指の接点を互い違いにする

・・・など

☆第5 章 足を彫る

* 立像の足の基本の彫り方を知ろう

・両方の足の幅を決めて下描きする

・カットにはノコギリと平刀を使い分ける

・布の境目を彫る際も中心線を下描きする

・布のやわらかさを見せるための工夫をする

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本